2026年度の申請に対応しています

「健康経営優良法人を目指したいけど、なにから始めたらいいのか分からない…」

申請に向けて動き出したものの、やるべきことの全体像”がつかめずに不安を感じている企業担当者さんは少なくありません。

健康経営優良法人の認定を受けるには、いくつかある必須項目を正しく満たす必要があります。

なかでも【健康宣言の社内外への発信】と【経営者自身の健診受診】は、どちらも最初のチェックポイント。この2つができていなければ、アウト(不認定)です。

Sailing Dayの羊一です。

今回は健康宣言と経営者の健診受診についてのやることリストを作成しました!

健康経営優良法人の認定を目指して一緒にスタートしましょう!

1.やることリスト

①健康経営優良法人の認定要件を確認する

②健康宣言をする

③健康宣言を社内外に発信する

④経営者が健康診断を受ける

⑤回答した各項目の取り組みを証明できる資料を申請期間最終日から2年間保存する

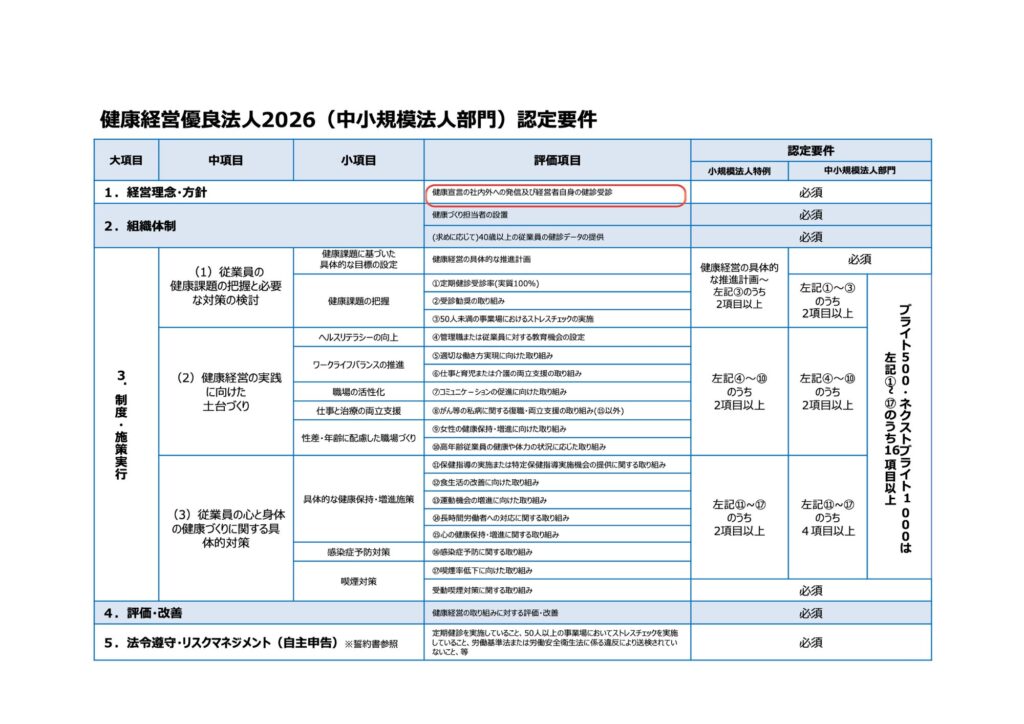

2.健康経営優良法人の認定要件

①健康経営優良法人の認定要件を確認する

「健康経営優良法人認定制度」は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を応援するために、2016年に作られた評価制度です。

その認定要件のいちばん最初の必須項目1.経営理念・方針の部分に、【健康宣言の社内外への発信】と【経営者自身の健診受診】があります。(2026年度版)

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

(1)健康宣言のチェック項目

経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」には、申請する時に以下のチェック項目があります。

まずは健康宣言の社内外への発信から見ていきましょう。

★Q6.健康宣言を実施していますか。(1つだけ)

自分の会社がどのくらいできているかチェックしていきましょう!

ここでは、健康宣言をしていない時点で不認定になります。

Q6で「1」~「4」のいずれかとお答えの場合

健康宣言をどのように社内に発信していますか。(いくつでも)

ここでも、社内に発信していない時点で不認定になります。

Q6で「1」~「4」のいずれかとお答えの場合

健康宣言をどのように社外に発信していますか。(いくつでも)

またここでも、社外に発信していない時点で不認定です。

(2)経営者の健診受診のチェック項目

次は経営者自身の健診受診を見ていきましょう。

Q7.貴法人の経営者は、2024年4月1日以降に健康診断(人間ドック等を含む)を受診していますか。(1つだけ)

Q7で「2.受診していない」とお答えの場合

受診していない理由をお答えください。(1つだけ)

◆新型コロナウイルス感染症の流行は、「真にやむを得ない理由」には該当しません。

1.療養中といった真にやむを得ない理由があるため

2.「1」以外の理由で受診しなかった・特に理由はない ⇒健康経営優良法人不認定

※健康宣言のチェック項目(参考:経済産業省 健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請書(素案)より)

健診受診していない理由が、療養中のようなやむを得ない場合を除き、この時点で不認定になります。

健康宣言と経営者自身の健診受診は確実にクリアしておきましょう。

3.健康宣言

②健康宣言をする

『健康宣言』はどうやって宣言するのか?

その疑問に答えていきましょう!

(1)会社が加入する保険者の種別や団体名を確認

働く人たちの健康を守るために、会社は「健康保険」に加入しています。

これは、病気やケガ、出産、退職後のサポートなどに関係する、とても大切な仕組みです。

会社がどんな健康保険に入っているかによって、国や保険団体から健康づくりの支援を受けられる内容や、「健康宣言」の出し方が少し変わるので、ここでは、よくある4つのパターンをわかりやすくご紹介します。

自社の「健康保険」がどれなのかを確認しましょう!

【全国健康保険協会(協会けんぽ)】

主に中小企業が加入していて、最も利用者が多いタイプの保険です。

◆ 特徴

・都道府県ごとに支部があり地元に密着したサポートをしている。

・健康診断の補助や健康づくりの情報提供が充実。

◆ 健康宣言の方法

・「健康企業宣言」という取り組みに参加する。

・申込書を支部に提出すると「健康に取り組む会社」として登録されます。

※東京支部などでは「健康宣言をしている」の条件に『銀の認定』もしくは『金の認定』が必要という地域もありますので、自社の加入支部の申請条件を確認しましょう。

【健康保険組合】

大企業や、同じ業種の企業が集まって作った組合が対象です。たとえば「○○電機健康保険組合」や「食品業健康保険組合」など。

◆ 特徴

・独自の健診補助や保健指導など内容が手厚い。

・組合ごとに特色がありサービスも異なります。

◆ 健康宣言の方法

「ヘルスアップチャレンジ」「健康づくり宣言」など名称や方法は組合ごとに異なります。

まずは保険証に書かれている組合名を確認し、公式サイトや会社の総務に聞いてみ見ましょう。

【国民健康保険組合(土木建築国保など)】

個人事業主や小規模な事業者、特定の業種の企業が対象です。

たとえば…

・土木建築業(=土建国保)

・美容師さんの組合

・医師会 など

◆ 特徴

・特定の業種に特化しているため業界に合ったサービスがある。

・地域や組合によってサポート内容に差があります。

◆ 健康宣言の方法

「健康経営」や「職場の健康づくり」を進めている組合もありますが、制度の有無は組合ごとに異なります。

組合に直接問い合わせてみましょう。

※「埼玉土建国民健康保険組合」では『げんき法人認定制度』があり、この認定がもらえないと健康経営優良法人認定制度の申請ができません。

【共済組合・その他】

主に公務員や教職員、地方自治体の職員などが対象です。また一部の団体職員も含まれます。

◆ 特徴

・医療費や健診補助が充実していることが多い。

・安定した支援制度がある。

◆ 健康宣言の方法

「職場の健康づくりプラン」「健康管理プログラム」などの形で進めている組合が多いです。

| 健康保険の種類 | 主な対象 | 健康宣言の方法 |

|---|---|---|

| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 中小企業の従業員 | 協会けんぽの「健康企業宣言」に申込書を提出 |

| 健康保険組合 | 大企業・業界団体 | 組合ごとの健康宣言制度に基づき申請 |

| 国民健康保険組合(例:土木建築国保など) | 自営業・フリーランス(業種別) | 組合ごとに取り組みが異なる 健康宣言がない組合もある |

| 共済組合 | 公務員・教職員・一部の団体職員 | 勤務先や組合経由で申請 組合の健康づくりプランに参加 |

4.健康宣言を社内外に発信する

③健康宣言を社内外に発信する

健康宣言をしたら、社内外へ発信しましょう!

協会けんぽから送付された「健活企業認定証」や「銀の認定・金の認定」のロゴマークなどを社内に掲示して、健康づくりへの取り組みを発信したり、ホームページなどで掲載して社内外に発信しましょう。

・会社玄関前に提示する

・社内のホワイトボードに掲示する

・社内報などに掲載する

・朝礼で健康宣言・健診結果の取り組み状況などを共有する

・自社のHPに掲載する

・自社のInstagramやブログなどで発信する

・会社玄関前の来客に見えるところに掲示する

・パンフレットに健康経営の取り組みを簡潔に紹介し、健康宣言していることを記載する

5.経営者の健診受診

④経営者が健康診断を受ける

経営者が率先して健康診断に行くことで、従業員の模範となり、健診受診のしやすさや健康意識の向上につながるため『経営者の健診受診』は必須項目です。

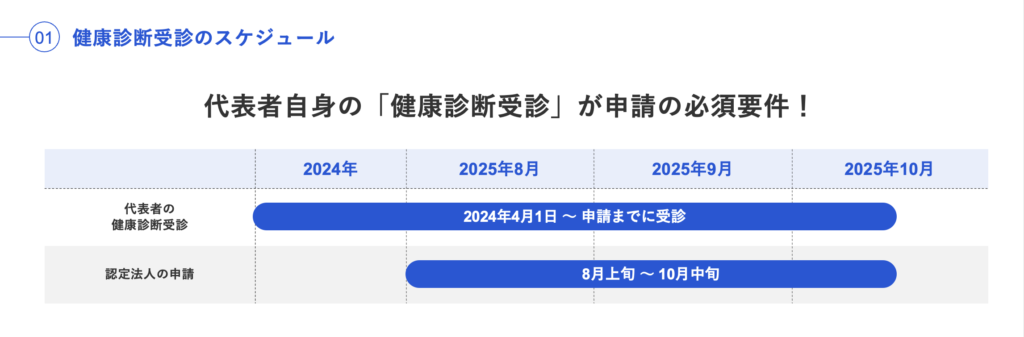

(1)健康診断受診のタイミング

申請する年の前年度の健診受診を聞かれます。

(例)2026年度の健康経営優良企業に認定されたい場合、2024年4月1日以降に健康診断(人間ドック等を含む)を受診している必要がある。この場合、申請期間が2025年8月〜10月なので、それまでに余裕を持って受診しましょう。

つまり、2024年4月1日から2025年10月までの約1年半の間に、経営者は健康診断を受診している必要がある、ということです。

6.回答した各項目の取り組みを証明できる資料を申請期間最終日から2年間保存する

⑤回答した各項目の取り組みを証明できる資料を申請期間最終日から2年間保存する

■申請にあたって保存すべき資料等

・健康経営優良法人の認定審査に際し、日本健康会議健康経営優良法人認定委員会及び認定事務局から

追加的な確認を行う場合があります。当申請でご回答いただいた各項目の取り組みを説明できる資料を、

申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた場合には1週間以内にご対応いただきますよう

お願いします。

追加的な確認では、評価項目に該当する設問においてチェックした全ての選択肢の内容を確認できる資料を

提出いただきます。

なお提出期限日までに提出がない場合には不認定または認定取り消しとなります。

(参考:経済産業省 健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請書(素案)より)

・各保険者から送られる「健康宣言事業所」の宣言書の写し

・(自社で健康宣言を実施している場合)自社の健康宣言が外部に公開されていることを確認できる資料等

どの項目も、申請後に取り組みを証明できる資料を提出する場合があるので、申請期間最終日から2年間は保存しておきましょう!

まずは『健康宣言』と『経営者の健診受診』の取り組みから始めましょう。

少しずつ準備を進めていけば、健康経営優良法人の認定は決して難しいものではありません。

このやることリストを参考に、今日から始めていきましょう!

7.まとめ

◎健康宣言と経営者の健診は、申請の最初のチェックポイントであり必須項目

▶︎どちらか1つでもできていないと不認定!

◎健康宣言をする

▶︎保険者の種類によって宣言の申請方法が異なる(協会けんぽ・健保組合・国保組合など)

◎健康宣言を社内外に発信

▶︎社内発信例:玄関掲示、朝礼、社内報、ホワイトボード

▶︎社外発信例:自社HP、SNS、パンフレット、玄関表示

▶︎発信がどちらか一つでもなければ不認定

◎経営者の健診受診

▶︎例:2025年度申請なら2023年4月1日以降の健診受診が必要

◎証明資料は申請期間最終日から2年間保存する

▶︎申請した内容の証明書類(掲示写真・健診証明など)は、2年間保存

▶︎認定委員会から求められたら1週間以内に提出が必要

▶︎未提出や期限切れは「不認定」

【健康経営優良法人】メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

【健康経営優良法人】メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み  【健康経営】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施(事例と成功ポイント)

【健康経営】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施(事例と成功ポイント)  【2026 健康経営優良法人】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

【2026 健康経営優良法人】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施