この記事は4分で読めます

「制度が多すぎてどこから手をつけたらいいかわからない…」

そんな声を多くの申請担当者から聞きます。

安心してください、実は「明日からでも始められる」取り組みばかりなんです。

Sailing Dayの羊一です。

今回は 「健康経営の実践に向けた土台づくり」を4つのポイントに整理してわかりやすく解説します。

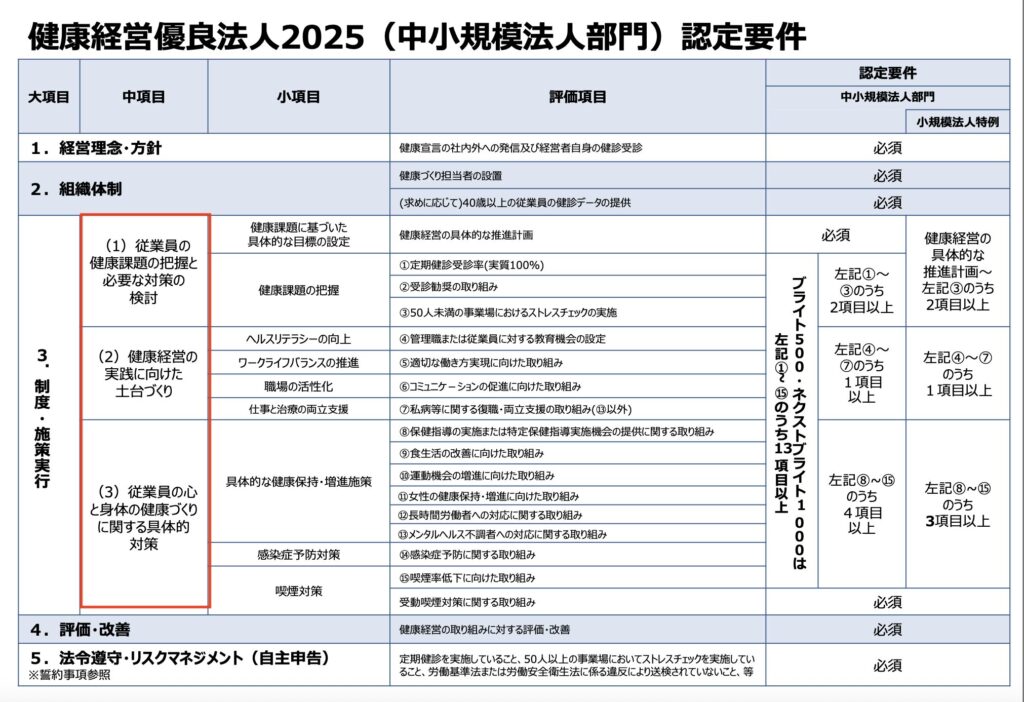

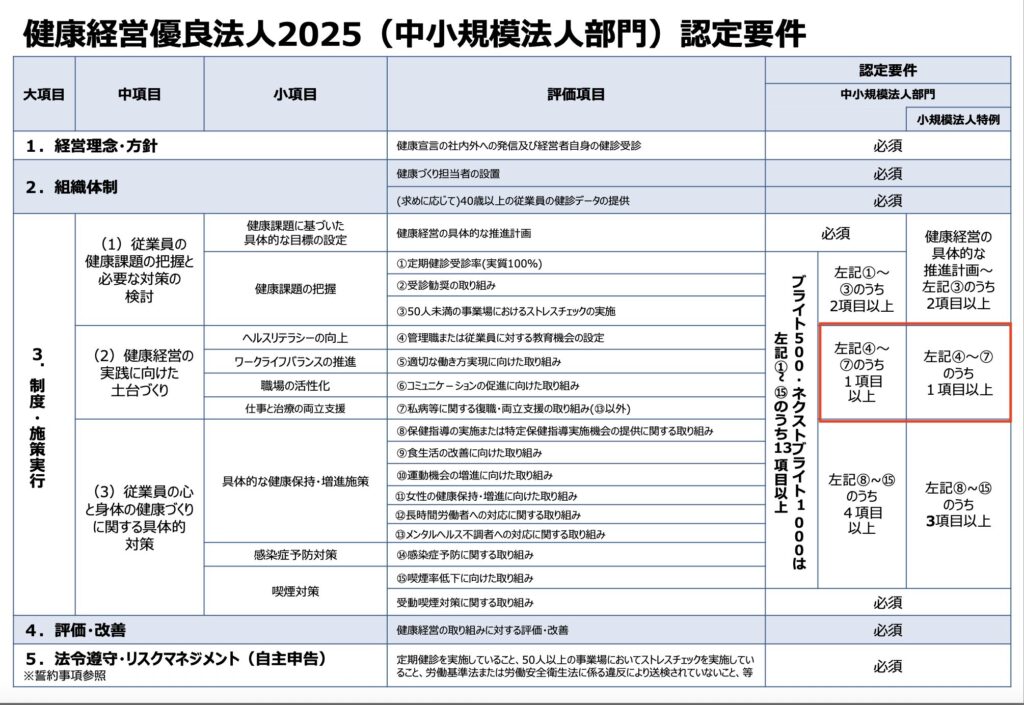

1. 認定要件における制度・施策実行

健康経営優良法人の認定要件における「3. 制度・施策実行」とは、企業が健康経営を“計画だけで終わらせず、実際に社員向けに実行しているか”を確認する項目です。

(1)従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討

まず「今、社員の健康にどんな課題があるのか」を正しく知ることがスタートです。

健康診断やストレスチェックの集計結果、従業員アンケートなどを活用して課題を見える化します。

(2)健康経営の実践に向けた土台づくり

推進の責任者を決め、必要に応じてチーム体制を整えます。

そのうえで、分析した課題や改善方針を経営層と共有し「健康宣言」や社内ルールとして明文化。朝礼や社内掲示を通じて社員にもわかりやすく発信します。

(3)従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

健康課題を把握し体制が整ったらいよいよ実際の取り組みです。心と身体、両面から社員の健康を支える具体策を展開していきます。

(1)認定要件

認定要件は中小規模法人部門、小規模法人特例によって異なります。まずは自社がどちらに属するか確認しましょう。

製造業その他では従業員が20人以下 →小規模法人部門

卸売業・小売業・サービス業では従業員が5人以下 → 小規模法人特例

ただし、法人の形態や業種によっては例外もあります。

ちなみにブライト500(中小規模法人部門の認定法人のうち、上位500法人)・ネクストブライト1000(中小規模法人部門の認定法人のうち、次のステップを期待される上位1000社)を目指す場合は、①〜⑮のうち13項目以上が必須となります。

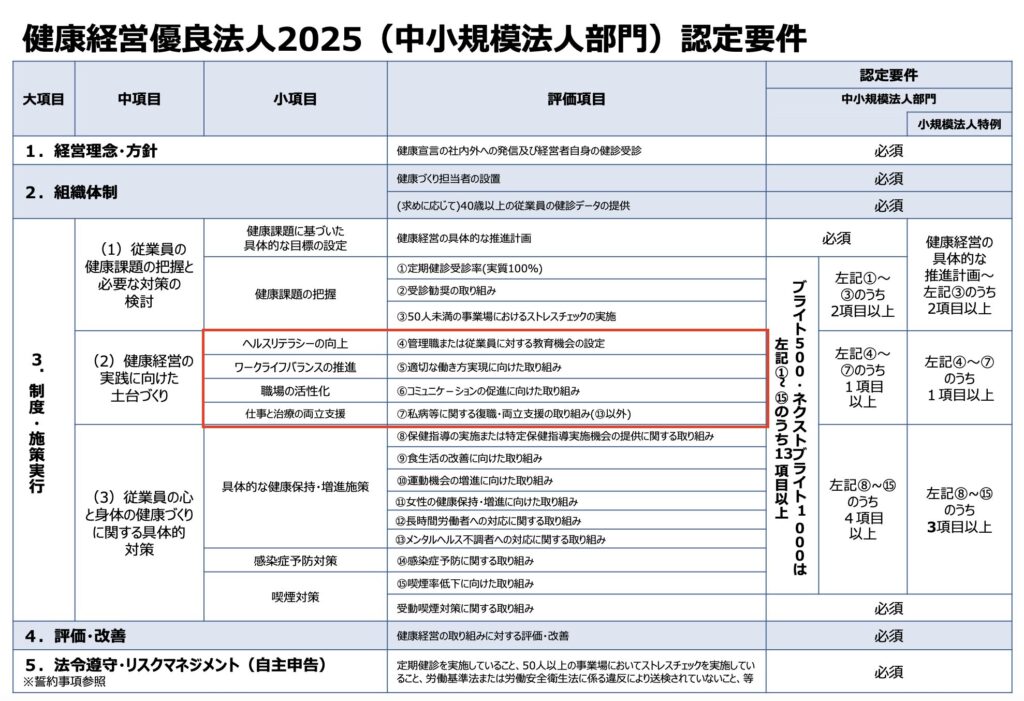

2. 取り組みやすい評価項目4選ばかり

健康経営の施策は評価項目④〜⑦まで4つありますが、特に中小企業や小規模法人では「時間」「予算」「人手」に限りがあり、ハードルが高く感じてしまうこともありますよね。

でも大丈夫!どの項目もちょっとした工夫で始められるものばかり。構える必要はありません。一つずつ順番に見ていきましょう!

(1)評価項目④管理職または従業員に対する教育機会の設定

◎ 健康をテーマに「継続的な学びの機会」を提供する

月1回以上の情報提供や研修が目安。テーマはメンタル・生活習慣・働き方など自由。

◎ 対象は「管理職」または「従業員」いずれかでOK

両方であればより評価アップ。内容を分けてもOK(例:管理職向けeラーニング/従業員向け動画)。

◎ 実施の「記録や証拠」を必ず残す

配信ログ、研修写真、感想フォームなど、やった証拠を保存することで申請に対応できる。

さらに詳しく見る→管理職または従業員に対する教育機会の設定

まずは、できそうなことからチェックを入れてみましょう!

④ 管理職または従業員に対する教育機会の設定

(2)評価項目⑤適切な働き方実現に向けた取り組み

◎ 働き方を“見直す制度やルール”を実行している

例:残業の事前申告制度、勤務間インターバル、フレックスタイム、休暇取得の柔軟化など。

◎ 小さな改善でも“現場で実践”されていることが大事

制度だけで終わらず、「ノー残業デーを始めた」「業務をデジタル化した」など具体的な実行が評価される。

◎ 実施内容を“記録・ルール化・見える化”している

実施記録(写真・日報・配信文)、社内周知、ルール文書などがあれば申請時にも有利。

さらに詳しく見る→適切な働き方実現に向けた取り組み

⑤ 適切な働き方実現に向けた取り組み

(3)評価項目⑥コミュニケーションの促進に向けた取り組み

◎ 社員同士の“交流の場”を意図的に作っている

例:雑談タイム・ランチ会・意見交換会・ありがとうカード・チャットチャンネルなど。

◎ 会話を生み出す“仕掛け”がある

単なる掲示や連絡だけでなく、双方向のやり取りや感謝の共有など、関係性が深まる工夫が評価される。

◎ 実施状況を“記録に残して見える化”している

POP掲示、朝礼写真、感謝カードの回収、配信ログなど、実績を見える形で保存することが重要。

さらに詳しく見る→コミュニケーションの促進に向けた取り組み

⑥ コミュニケーションの促進に向けた取り組み

(4)⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)

◎ 休職や復職に関する“制度”を整備している

例:休職ルール、復職フロー、両立支援マニュアルなどを明文化・周知していることが評価される。

◎ 本人の状況に応じた“柔軟な働き方”が可能になっている

短時間勤務、時差出勤、試し出勤、在宅勤務など、段階的復帰や配慮ある働き方ができる環境がある。

◎ 両立支援の“仕組みや相談体制”が機能している

上司や産業医との面談、社内窓口の設置、支援内容の共有など、実際に活用される体制が評価される。

さらに詳しく見る→私病等に関する復職・両立支援の取り組み

⑦ 私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)

3. よくある質問で不安を解消しよう

はじめて申請する場合は心配な事も多いですよね!ここからはよく聞かれる質問にお答えします。

Q1. 小さな会社でも取り組めますか?

もちろんです!

小さなことからで大丈夫。

朝礼で健康テーマをちょっと話したり、LINEで動画を送ったりするだけでも評価の対象になります。

Q2. ルールを作るだけじゃダメなの?

「実際にやっているかどうか」が大切です。

たとえば「ノー残業デーを決めた」だけではなく「その日の様子を写真で記録してある」「みんなにお知らせした」などがあると安心です。

Q3. 内容がシンプルでもOK?

OKです!

大切なのは「続けていること」と「社員に届いていること」。

たとえば「毎月ありがとうカードを掲示する」「健康について1枚チラシを配る」など、

ちょっとした取り組みがちゃんと評価されます。

Q4. 教育っていうけど…動画見るだけでもいいの?

はい、それでもOKです!

大切なのは「月に1回以上」「健康に関する情報をきちんと届けること」。

動画を見てもらうだけでも構いませんが、配信した記録や、見たことがわかる工夫(感想をもらうなど)があると安心です。チャットで配信したり朝礼で話題にしたり、ちょっとした工夫がポイントですよ。

Q5. 証拠ってどれくらい残したらいい?

そんなに堅く考えなくても大丈夫。

たとえば「配信の画面スクショ」「掲示したPOPの写真」「感想を集めたフォーム」など。

スマホで撮った写真でもOK!後で見返せるように、Googleドライブにまとめておくのもおすすめです。

ルールを作るより“伝えること・続けること”、それだけで十分評価されるのです!

4. 評価項目一覧リンク集

他の評価項目も知りたい方はこちら!

【評価項目④】管理職または従業員に対する教育機会の設定

【2026 健康経営優良法人】管理職または従業員に対する教育機会の設定

【2026 健康経営優良法人】管理職または従業員に対する教育機会の設定 【評価項目⑤】適切な働き方実現に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】適切な働き方実現に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】適切な働き方実現に向けた取り組み 【評価項目⑥】コミュニケーションの促進に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】コミュニケーションの促進に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】コミュニケーションの促進に向けた取り組み 【評価項目⑦】私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)

【2026 健康経営優良法人】がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み

【2026 健康経営優良法人】がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み

難しく考えなくても大丈夫です!大切なのは 「続けられる小さな一歩」を見つけること。

最後に、今日からできるポイントを一緒に整理してみましょう!

5. まとめ

◎特別なことは必要ありません。

朝礼でのひと声、チャットでの配信、感謝を伝えるカード、それだけでも立派な取り組みです。

◎月1回の継続を目指す

動画視聴や掲示物の更新など、無理なく“続けられる形”が理想です。

◎大切なのは「やっていることを記録に残す」こと。

写真、スクリーンショット、感想のメモでもOK!あとから見返せるようにしておきましょう。

◎社員に届く工夫をする

見てもらえるように、掲示場所・伝え方・タイミングも意識しましょう。

◎完璧じゃなくて大丈夫。

まずは「うちでもできそう」と思ったことをひとつだけ試してみるところから始めましょう。

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。