2026年度の申請に対応しています

“従業員に運動をする機会をもたせる”

これは、健康経営でも注目されています。

そして、先日公開された健康経営優良法人2026の認定項目に『適切な働き方実現に向けた取り組み』があることをご存知ですか?

Sailing Dayの羊一です。

今回は運動機会の増進に着目して、どんなことをしていけばいいのか解説していきます。

1. 健康経営で運動が注目されている理由

健康経営とは、従業員の健康管理や健康増進の取り組みを「投資」と捉え、経営的な視点で考えて、戦略的に実行する経営手法です。

従業員の健康が企業の生産性や持続的成長に直結するという考え方が、社会全体で広がってきています。

最近では、企業が従業員の健康を守るだけでなく、「生産性を高める投資」として取り組むようになっており、その中でも「運動」は特に注目されている分野です。

というのも、運動不足による肩こり・腰痛・肥満・メンタル不調などが仕事のパフォーマンスに大きく影響しているからです。

「最近、元気がない気がする」

「体調不良での欠勤が続いている」

そんな場面、一度は経験したことがあるかもしれません。

実はこうした不調の背景には、運動不足が関係していることが意外と多いです。

健康経営というと、なんとなく大きな会社の話に聞こえるかもしれません。

でも、人数が限られた職場だからこそ、一人ひとりの元気やコンディションがダイレクトに影響してきます。

たとえば、体調が万全でない社員が何となく出社しても、パフォーマンスが上がらず、出社していても生産性が低い「プレゼンティーイズム」状態に陥ってしまうこともあります。

逆に、日常にちょっとした運動を取り入れるだけで、集中力や体力が上がり、欠勤も減り、職場にいい空気が流れはじめます。

つまり、運動への小さな投資が、会社全体の力を底上げすることにつながるというわけです。

2. 運動習慣こそ健康経営の基本になる

健康診断は、いまや多くの企業で「受けていて当たり前」のものになっています。

でも、それだけで社員の健康を守れているかといえば…実はそうではありません。

なぜなら、健康診断はあくまで年に一度の点検。

日々の働き方や生活習慣まではカバーできないからです。

たとえば、

「なんとなく疲れやすい」

「集中できない」

「肩こりがひどい」

こうした不調は、健康診断では異常なしとされることがほとんど。

でも放置していれば、欠勤や生産性の低下、さらにはメンタル不調にもつながる可能性があります。

そこでカギになるのが、運動習慣のある職場環境です。

ちょっと体を動かすだけで血流が良くなり、思考がクリアになり、姿勢も変わります。

それが習慣化されれば、社員全体のパフォーマンスも安定してきます。

社員1人あたりの存在感が大きい中小企業では、1人が健康で前向きに働けるだけで、職場全体の空気が変わるという実感を持っている方も多いはずです。

だからこそ、健康診断の先をいく。

日々の「動き」を通じて、働く体を整える職場を目指すことが、今の時代に求められる健康経営です。

(1)運動習慣を取り入れるメリット

日々の業務に追われる中で、社員が体を動かす時間を確保するのは簡単なことではありません。

それでも、少しの意識と仕組みで、社員の働き方に変化が生まれます。

運動が習慣化されれば、健康維持はもちろん、このようなメリットも◎

◎集中力アップ

◎生活リズムが整い、睡眠の質も向上

◎運動習慣をつけ、体調を整えることでアブセンティーイズム減少

社員全体の健康意識が高まれば、医療費や休職リスクも減り、「健康的な会社=働きたい会社」として企業の魅力もアップします。

(2)手軽にできる運動習慣

「忙しくて運動はできない」「運動はめんどくさい」

そう思っている方も多いと思います。私も運動をする時間を作ればありますが、実際には運動すると疲れるし、やりたくないなと思ってしまいます。

そんな中、運動をやらせるのではなく「自然に動きたくなる仕組み」を用意することが大切です。社員が無理なく続けられる運動環境を整えてみましょう。

▼無理なく始められる健康経営の取り組み「運動習慣」案

①ラジオ体操やウォーキングタイムの設定

②オンラインフィットネスの導入

③自転車通勤奨励制度

就業前にラジオ体操、午後は10分ほどのウォーキングタイムを取り入れ習慣化させる。

全員参加を目指さず、できる人からやっていくのがおすすめです!

YouTubeや提携サービスを使って15分の運動タイムの取り入れ

【例】ストレッチやヨガ・筋トレなど

座りっぱなしで疲れた時、リフレッシュできますし、肩こりの緩和にも◎

YouTubeは費用がかからないので取り入れやすいです!また法人向けのオンラインフットネスサービスもあります。

自宅でも就寝前に軽いストレッチやヨガを行ってもらえれば、入眠もしやすくなりますよ。

自転車通勤する人にポイントや特典を付与する。

通勤がそのまま運動になり、通勤時のストレスも軽減できます。

運動習慣は、興味がないとなかなか自分では取り組みにくいものです。

企業から運動を推奨していきましょう!

3. 健康経営優良認定法人と運動機会の増進に向けた取り組み

『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を見える化して応援するために、2016年に作られた評価制度です。

その認定要件の項目の中に『運動機会の増進に向けた取り組み』があります。

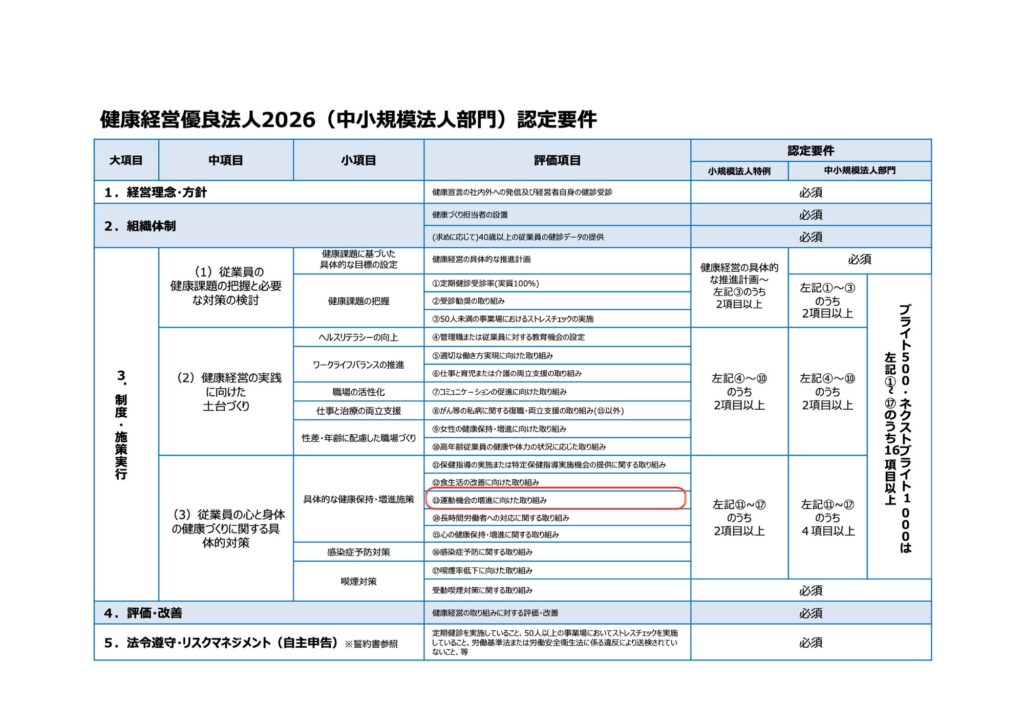

(1)健康経営優良法人の認定要件

「健康経営優良法人2026」(中小規模法人部門)の申請期間は2025年8月18日〜2025年10月17日で、認定結果は2026年3月中旬に発表されます。

必須項目が7つあり、選択項目が①〜⑰まであります。

その中で『健康増進に向けた取り組み』は、⑬の選択項目に該当します。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

(2)健康経営優良認定法人申請時のチェック項目

経済産業省が認定している健康経営優良法人認定制度には、申請時、下記の健康経営のチェック項目があります。

健康経営優良法人認定取得を目指している企業さんは要チェックです!

★Q26.運動機会の増進に向けた普及啓発等の具体的な支援として、どのような取り組みを行って

いますか。(いくつでも)

◆教育・研修や保健指導、情報提供(ポスター掲示等)は除きます。

チェック項目を見ると「たくさんあるなぁ」と感じるかもしれません。

できそうなところから一歩ずつやってみましょう。

(1)運動機会の増進に向けた取り組み 参考企業例

株式会社トヨタシステムズ

トヨタシステムでは、身体活動が不十分(健康保険組合平均を3割下回る)ということで、1日8,000歩以上の歩行を目標としています。

◎従業員の健康増進を目指し、全従業員を対象にスマホアプリを利用したウォーキングイベントを実施。(該当項目:4・6)

◎歩くことをもっと楽しく、楽しいことをもっと健康的なものにするスポーツ庁の官民連携プロジェクト「FUN+WALK PROJECT」にも参画している。(該当項目:9)

2019年11月には、平均歩数7,978歩になった。

(参考:株式会社トヨタシステムズ 健康維持・増進の取り組み より)

花王株式会社

◎加速度センサーのついた歩行計「ホコタッチ」を希望する社員に配布。事業場・地区に設けられたホコタッチステーションかスマートフォンのアプリから、自身のランニングや歩行に関する詳細なレポートを閲覧できたり、「ホコタッチ」を活用した対抗戦なども事業場・地区ごとに行っています。(該当項目」:4・6)

(参考:花王グループ健康経営のご紹介 より)

株式会社サントリー

◎日常のウォーキングが健康の第一歩と考え、秋にウォーキングイベントを実施。(該当項目:4)

◎病気予防の運動改善プログラムで、運動習慣の定着を目指している。(該当項目:5)

◎従業員が自ら 「日常生活におけるプラス10分の身体活動の取組み」の目標を宣言する「Activeプラス10」を全従業員対象に実施し、運動習慣の動機付けをサポートしている。(該当項目:12)

(参考:株式会社サントリー 健康経営の取り組み サントリー健康白書 2024 より)

※該当項目5と12については、申請時に具体的な実施内容や記録が求められる場合があります(例:プログラム内容、目標設定用紙、実施人数など)。該当を強化するには、そのような証拠資料の準備があると安心です。

各企業とも、4.運動奨励活動を軸に、イベント開催や日常で運動を促す工夫を取り入れています。運動を「楽しく続けられる仕掛け」が、健康経営推進のポイントです。

(2)今からできることリスト

ここからは健康経営優良法人の申請時に役立つ『今からできること』を具体的にご紹介します!

1.運動機能のチェック(体力測定、転倒等リスク評価セルフチェック、ロコモチェック等)

▶︎年1回の健康診断時に「ロコモチェック」や「転倒リスク自己診断票」を配布しましょう。簡易な体力測定(握力、片足立ちなど)を社内で実施するのもおすすめ!

2.職場外のスポーツクラブ等との提携・利用補助を行っている

▶︎ジムの法人会員プランを確認し補助。「福利厚生倶楽部」等の外部サービスの一部利用してみる。

3.職場内に運動器具やジム、運動室等を設置している

▶︎会議室の一角に「健康コーナー」を設置し、ストレッチポールやゴムバンド、簡易なダンベルを設置したり、昼休みに使えるヨガマットを2〜3枚置いておきましょう。

4.運動奨励活動(歩数計の配布、歩行や階段使用の奨励、表彰等)や、運動促進のためのツールの提供(アプリ、動画配信等)を行っている

▶︎無料の歩数アプリの利用を推奨。

月間歩数ランキングを掲示して、簡単な表彰や記念品(例:QUOカード)を用意。社内掲示板やLINEでストレッチ動画をシェアしてみるのも◎

5.個別の状況やニーズに適した運動指導(運動メニューの作成等)を行っている

▶︎健診結果で指摘を受けた社員に「食事・運動アドバイスカード」を配布する。市町村が主催する健康講座を紹介し、希望者が受講できるよう調整する。

6.スポーツイベントの開催・参加補助を行っている

▶︎会社周辺のウォーキングイベント(就業後30分程度)や、他社と合同でミニスポーツ大会の実施。

7.心身の健康増進を目的とした旅行(ヘルスツーリズム)を開催し、運動の習慣付けの指導を行っている

▶︎社員旅行で「ウォーキングラリー」や「健康散策ルート」を組み込む。

8.職場において集団で運動を行う時間を設けている(例:ラジオ体操、ストレッチ、ヨガ等)

▶︎朝礼前後に1分ストレッチや深呼吸を取り入れてみる。ラジオ体操の導入(朝が難しければ、お昼でも)

9.官公庁・自治体等の職域の健康増進プロジェクトへ参加している(例:スポーツ庁「FUN+WALK PROJECT」等)

▶︎スポーツ庁「FUN+WALK PROJECT」へ申請し、ポスター掲示や活動報告を実施する。地元自治体の「健康づくり事業」へ申請・参加してみるのも◎

10.スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」の認定を取得している

▶︎スポーツ庁に申請する。

11.立ち会議スペースや昇降式デスク等、通常の勤務を通して運動量が向上するオフィス設備を設置している

▶︎スタンディング会議の導入(椅子なしのミーティング)、段差や移動のあるレイアウトにし、自然に歩く距離を増やしてみる。

12.運動習慣定着のため、徒歩通勤や自転車通勤のための支援や働きかけを行っている

▶︎徒歩・自転車通勤している社員を社内で紹介してみましょう。

13.運動機会の増進を目的とした同好会・サークル等の設置・金銭支援や場所の提供を行っている

▶︎ウォーキング部やストレッチ部など、緩やかなサークルを立ち上げてみる。

(3)申請にあたり保存しておくべきデータ

健康経営優良法人の申請に際しては、申請内容の正確性と信頼性を確保するため、申請期間の最終日から2年間、申請内容を裏付ける資料の保存が義務付けられています。

「運動機会の増進に向けた取り組み」では、下記のデータが求められる場合があるので、用意しておきましょう。

運動機会の増進向けたイベント等の実施を確認できる写真

もしくは

運動機会の増進に関する費用補助等を実施していることを確認できる資料 等

担当者は、しっかり資料をまとめておき、イベント実施時は写真撮影を忘れないようにしましょう。

データ類は、申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた場合には1週間以内に対応しましょう。

4.歩くを「入り口」に運動習慣を取り入れる

歩くことは、日常の習慣です。

「歩く」を入り口にすると、運動習慣の取り組みもしやすいです。

また歩くほど、脳に酸素が回って、頭の回転が速くなると言われています。

通勤やオフィスワークに「歩く」を足して、仕事効率を上げられるの魅力的です!

働いていると忙しくて、なかなか運動を習慣にすることは難しい。

そんな時、企業の取り組みとして、こんな待遇があり、「ここでずっと働きたいな」と思ってもらえれば、離職率は下がり、企業の評価も自然と高まります。

▼健康経営関連記事

【経営者向け】健康経営とは?

【経営者向け】健康経営とは?  【経営者向け】健康経営における睡眠改善

【経営者向け】健康経営における睡眠改善

社員の健康を大切にする会社づくり、まずはできることから始めてみましょう。

5. まとめ

このブログでは、なぜ健康経営を取り組む企業が多いのか、会社が従業員の運動をすすめる理由について解説しました。

◎ 健康経営の中で運動が注目!?

運動への小さな投資が、会社全体の力を底上げすることにつながる

◎ 運動習慣を取り入れるメリット

▶︎ 健康維持、集中力アップ

▶︎ 生活リズムが整い、睡眠の質も向上

▶︎ 運動習慣をつけ、体調を整えることで「アブセンティーイズム」減少

◎ 食生活サポートの具体例

▶︎ ラジオ体操やウォーキングタイムの設定

▶︎ オンラインフィットネスの導入

▶︎ 自転車通勤奨励制度

◎ 実際の企業の取り組み

▶︎ トヨタシステムズ:ウォーキングイベントの定期開催

▶︎ 花王:歩行計「ホコタッチ」による歩行推奨

▶︎ サントリー:Activeプラス10の実施

◎ ポイント

運動をやらせるのではなく「自然に動きたくなる仕組み」を用意することが大切!

日常の習慣である「歩く」を入り口にすると、運動習慣の取り組みもしやすい!