2026年度の申請に対応しています

女性社員の3人に1人が、月経にともなう不調で仕事のパフォーマンスが低下していると言われています。

ですが、多くの女性が『誰にも言えず、我慢して働いている』のが現状です。

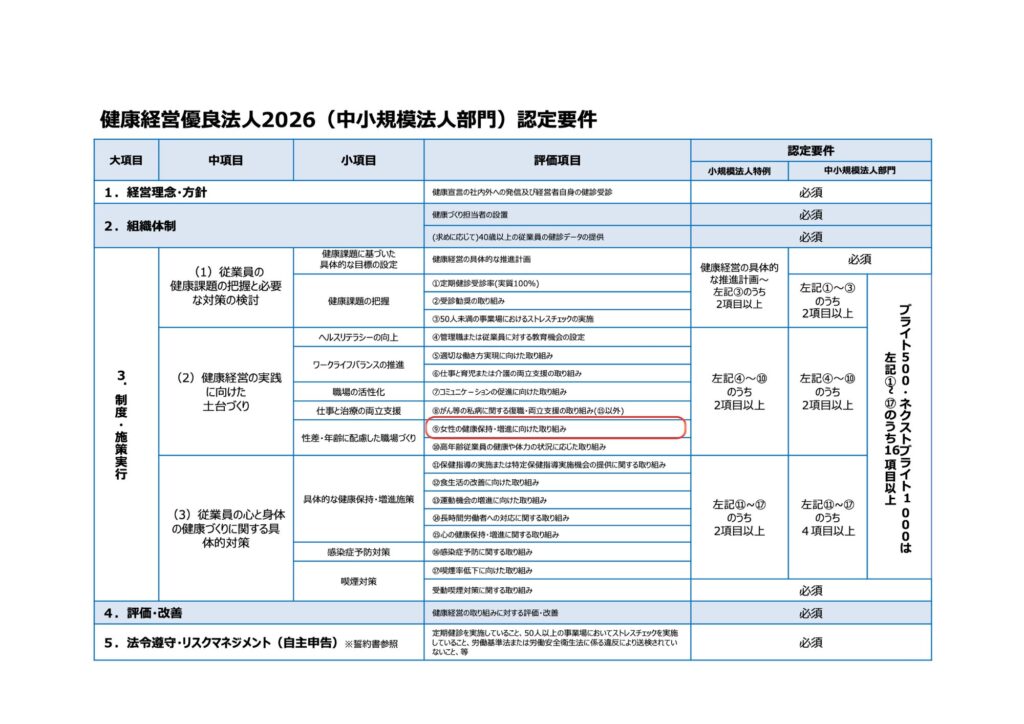

そして、先日公開された健康経営優良法人2026の認定項目に『女性の健康保持・増進に向けた取り組み』があることをご存知ですか?

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。

今回は、健康経営優良法人2026の認定要件にもなっている『女性の健康保持・増進に向けた取り組み』について解説します。

1.女性の健康保持・増進とは?

企業が女性社員のライフステージに応じた健康課題(生理・妊娠・出産・更年期など)に配慮し、働きやすい職場環境を整えることを指します。

女性はこのライフステージごとに心身のコンディションに大きな変化があります。

そのたびに「休みにくい」「周囲に言い出せない」「制度が整っていない」などの理由で、働きづらさを抱えることも多いです。

独身の頃、企業で働いていた時に上司が男性だったので、こういった健康課題は話しにくいなと思っていました。

こうした課題は、放っておけば体調不良による欠勤(アブセンティーイズム)や、出社していても力を発揮できない状態(プレゼンティーイズム)につながります。

女性が安心して働ける職場づくりは、会社全体の生産性や定着率にも直結するのです。

(1)企業にとっての4つのメリット

①離職防止と定着率の向上

妊娠・出産・更年期を理由に退職する女性は少なくありません。

支援制度や職場の理解があることで、「この会社なら長く働ける」と感じ、離職を防ぐことができます。

②採用力・企業イメージの向上

健康支援の取り組みは、働きやすさを重視する求職者(特に女性)にとって大きな魅力です。

「女性が安心して働ける職場」という評価は、企業ブランディングにもつながり、優秀な人材の確保にも効果的です。

③多様な働き方への対応

生理・妊娠・育児・更年期といったライフイベントに対応できる柔軟な制度は、多様な働き方を実現します。

結果として、いろんな立場の人が安心して働けるようになり、職場全体が協力し合える“チームの強さ”にもつながっていきます。

④健康経営優良法人の評価対象になる

女性の健康に配慮した取り組みは、経済産業省の「健康経営優良法人」認定のチェック項目にも含まれています。

認定取得に向けた取り組みとして、社外への信頼性や対外的評価を高める一助にもなります。

(2)具体的な取り組み

◎ 生理・PMS(月経前症候群)への配慮

▶︎生理休暇の整備・取得しやすい環境づくり

▶︎温熱グッズやナプキンの職場常備

▶︎体調不良時にリモートワークや業務調整ができる制度

◎ 妊娠・出産・育児への支援

▶︎妊娠期の時差出勤・休暇取得の促進

▶︎産休・育休からの円滑な職場復帰サポート(復職面談・トライアル勤務など)

▶︎社内の理解促進研修(上司や同僚への周知)

◎ 更年期への理解と対応

▶︎更年期症状に関する社内啓発(セミナー・リーフレット)

▶︎保健師や外部カウンセラーとの相談機会提供

▶︎体調に応じた働き方(時短勤務・在宅勤務など)の柔軟な対応

◎ 定期的な健康診断・検診機会の提供

▶︎子宮頸がん・乳がん検診の費用補助や社内実施

▶︎健康診断後のフォローアップ体制(保健指導・再検査案内)

◎ メンタルヘルス・キャリアとの両立支援

▶︎女性専用の相談窓口(キャリアや家庭との両立に悩む社員向け)

▶︎相談しやすい人事制度や心理的安全性のある職場づくり

2. 生理休暇からエフ休暇へ

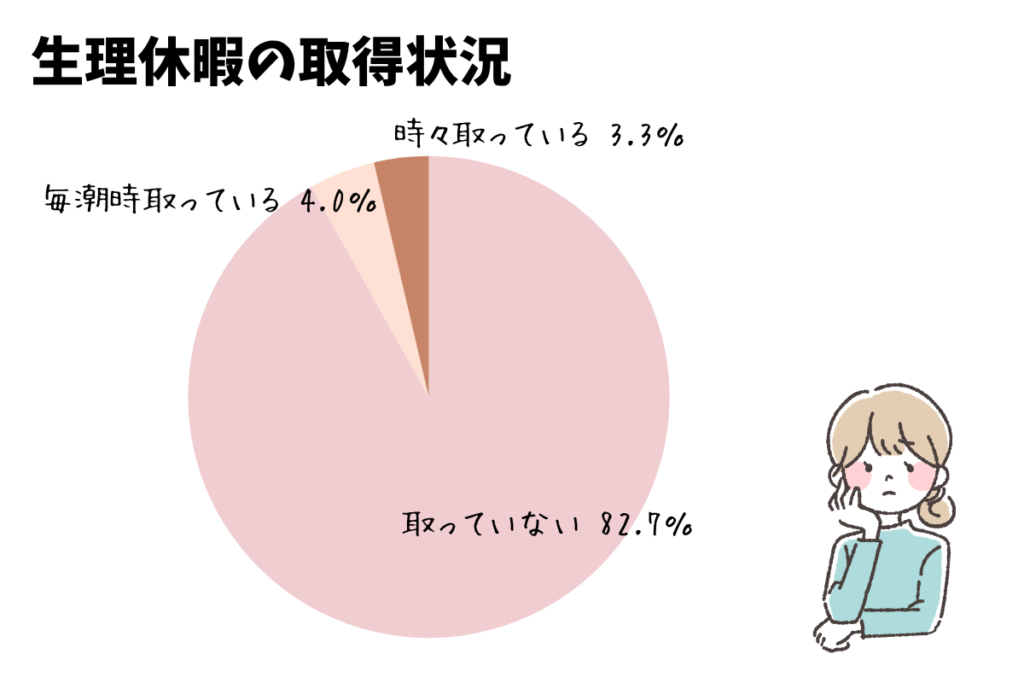

生理休暇を取得したことのある女性社員はどの位いるか知っていますか?

日本医労連女性協議会によると、生理休暇の取得状況は、「取っていない」(82.7%)が8割を超える一方、「毎潮時取っている」(4.0%)と「時々取っている」(3.3%)を合わせた割合は7.3%となり、取得している割合は1割にも満たなかったとのことです。そして、取得しない理由は「周りが誰も取っていない」がトップでした。

(参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 HPより)

私も取得したことがありませんでした。

「生理休暇」という言葉自体が、職場では使いにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

従来の「生理休暇」という名称が持つ直接的な表現による取得の心理的ハードルを下げ、より利用しやすくすることを目的とした「エフ休暇」を使う企業が増えています。

「エフ休暇」は、女性を意味する英語「Female」の頭文字「F」を取った名称で、生理による体調不良や月経前症候群(PMS)、妊娠・出産に関連する体調不良、更年期障害など、女性特有の健康課題に対応するための休暇制度です。

名称変更するにより、取りやすくなりますね!

女性の有給の全てをエフ休暇と呼ぶ企業もあるようです。

(1)健康経営優良法人に「低用量ピルの費用補助」が新設

「生理前になると、気分の浮き沈みや体調不良で仕事に集中できない…」

そんな悩みを抱える女性は少なくありません。

2026年度の健康経営優良法人の認定制度では、こうしたPMS(月経前症候群)の症状を軽減するために、低用量ピルの費用を補助する取り組みが、新たに評価項目として加わりました。

企業が女性の健康課題に寄り添い、働きやすい環境を整えることが、これまで以上に求められているのです。

3.健康経営優良法人認定制度と『女性の健康保持・増進に向けた取り組み』の関係

『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を“見える化”して応援するために、2016年に作られた評価制度です。

そして、2026年度の認定項目の選択項目の中には『女性の健康保持・増進に向けた取り組み』があります。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

(1)健康経営優良法人認定制度申請時のチェック項目

経済産業省が認定している健康経営優良法人認定制度には、申請時、下記の健康経営のチェック項目があります。

★Q21.女性特有の健康関連課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康関連課題に関する

知識を得るためにどのような取り組みを行っていますか。(いくつでも)

◆女性従業員がいない場合も、何らかの取り組みを行っていることをもって適合とします。

(1)女性の健康保持・増進に向けた取り組み 参考企業例

「女性の健康支援」って、どんな取り組みをすればいいのだろう?

多くの企業が工夫しながら取り組んでいます。健康経営の一環として実践されている取り組みをいくつかご紹介します。

パナソニック コネクト株式会社

◎生理休暇は「たんぽぽ休(T休)」という名称に変更。月経を直接想起させないことで職場で申請しやすくし、PMSによる不調でも取得可能に。半日単位でも利用できる柔軟な制度。(該当項目:8)

◎健康診断では、乳がん・子宮がんなどの女性検診メニューを充実。オンラインセミナーを通じて、健康リテラシーの向上にも注力。(該当項目:1・4・5・16)

◎産休・育休取得者には、「産休前」「復職直前」「復職後3か月後」に上司・人事との面談を実施。個々の状況に応じたサポートで、キャリア継続と両立しやすい環境を整備。(該当項目:7・15)

また将来の妊娠に備えた選択肢のひとつとして「卵子凍結」を支援も行っている。34歳以下(※2027年度までは39歳以下)の女性社員を対象に、採卵・凍結費用を最大40万円補助している。

(参考:パナソニック コネクト株式会社 HPより)

伊藤忠商事株式会社

◎女性社員がライフイベントと仕事を両立しながら長く働き続けられるよう、フェムテックの活用や健康相談体制の強化など、先進的な取り組みを推進。(該当項目:5・6)

◎2024年2月より、「育児・健康コンシェルジュ」サービスを導入。看護師や助産師などの専門家が、社員の育児や健康の悩みに24時間対応。匿名相談が可能で、必要に応じて医療機関との連携もサポート。(該当項目:4・5)

卵子凍結や不妊治療にかかる費用の一部を補助する制度を導入。2024年4月からは、海外赴任中の女性社員やその配偶者も対象に本格運用を開始し、ライフプランとキャリアの両立を支援している。

(参考:伊藤忠商事株式会社 HPより)

| チェック項目 | パナソニック コネクト | 伊藤忠商事 |

|---|---|---|

| 1. 婦人科がん検診への金銭補助を行っている | ◎ 健診で乳がん・子宮がん検診メニューを充実 | |

| 2. 女性に多く見られる疾患・症状に対する検診項目(例:骨密度測定、甲状腺機能検査など)への金銭補助を行っている | ||

| 3. 婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与を行っている | ||

| 4. 従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口を設置している | ◎ 健康相談体制の整備 | ◎ 「育児・健康コンシェルジュ」サービスにて匿名相談可能 |

| 5. 女性特有の健康関連課題に対応可能な体制を構築している(例:産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等) | ◎ 健診メニューやセミナーを通じた対応 | ◎ フェムテック活用、専門家による健康相談体制 |

| 6. 女性の健康づくりを推進する部署やプロジェクトチームを設置している | ◎ フェムテック導入など先進的取組 | |

| 7. 妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底を行っている | ◎ 産休・育休取得者への面談を実施 | |

| 8. 生理休暇を取得しやすい環境を整備している(例:有給化や管理職への周知徹底等) | ◎ 「たんぽぽ休(T休)」導入で柔軟な取得環境 | |

| 9. 更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援を行っている(例:通院の際の有給の特別休暇付与等) | ||

| 10. 骨密度低下(骨粗鬆症)予防の支援を行っている(骨密度測定、サプリ提供等) | ||

| 11. 女性専用の休憩室を設置している(※法律上設置義務のある休養室は除く) | ||

| 12. 月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリを提供している | ||

| 13. 女性に多く見られる疾患・症状(例:やせ、冷え・のぼせ、片頭痛など)に対し働く環境への配慮や、支援ツール・アプリを提供している | ||

| 14. 妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和等)の社内規定への明文化と周知を行っている | ◎ 産休前・復職直前・復職後の面談を実施 | |

| 15. 女性の健康関連課題等に関する理解促進のための研修・セミナーを実施している | ◎ オンラインセミナーによる健康リテラシー向上 |

(2)今からできることリスト

ここからは健康経営優良法人の申請時に役立つ『今からできること』を具体的にご紹介します!

1.婦人科がん検診への金銭補助を行っている

▶︎協会けんぽや自治体の無料検診制度を社内で案内する。自費受診の場合、一部補助(上限3,000円など)を設けてみる。

2.女性に多く見られる疾患・症状に対する検診項目(例:骨密度測定、甲状腺機能検査など)への金銭補助を行っている

▶︎健康診断オプション項目の一部を補助する。希望者に対して、自治体健診情報のリストを配布しましょう。

3.婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や有給の特別休暇付与を行っている

▶︎健診当日は「遅出・早退」扱いで対応する。就業時間内の受診も許可し、有休を使わず済む仕組みを周知させる。

4.従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口を設置している

▶︎産業医がいない場合でも、外部の助産師・保健師と月1回の電話相談枠を設ける。社労士や健康保険組合の相談サービスを社内掲示やLINEで案内する。

5.女性特有の健康関連課題に対応可能な体制を構築している(例:産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等)

▶︎通院配慮や在宅勤務など、個別相談に柔軟対応できる体制をあらかじめ表明する。医療機関リストを備えた「社内健康サポートガイド」を作成・配布する。

6.女性の健康づくりを推進する部署やプロジェクトチームを設置している

▶︎人事・労務担当が「健康推進担当」を兼任する形で設置する。女性社員を含む有志の「健康づくり委員会」を立ち上げて話し合いの場をつくってみる。

7.妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底を行っている

▶︎厚生労働省の「母性健康管理指導事項連絡カード」の使い方を社内で共有する。妊娠した社員への通院・休憩・負担軽減について事例をもとに社内資料化する。

8.生理休暇を取得しやすい環境を整備している(例:有給化や管理職への周知徹底等)※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められます。

▶︎生理休暇の呼び方を変更し、取得しやすい雰囲気にする。管理職への配慮マニュアルを作成し、管理職研修で周知させる。

9.更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援を行っている(例:通院の際の有給の特別休暇付与等)

▶︎更年期に関する社内セミナーを開催(無料オンラインセミナーなど活用)する。通院のための時間調整や「私傷病休暇」の柔軟運用を事前に表明する

10.骨密度低下(骨粗鬆症)予防の支援を行っている(骨密度測定、サプリ提供等)

▶︎健診オプションの骨密度測定を案内し、希望者に費用補助を設定する。管理栄養士監修の簡単な「骨の健康レシピ」などを社内共有する。

11.女性専用の休憩室を設置している(※法律上設置義務のある休養室は除く)

▶︎会議室などを「多目的休憩スペース」として開放(鍵付きの時間制利用)する。アロマや温熱グッズを設置して、落ち着ける空間にするのも◎

12.PMS(月経前症候群)軽減のための低用量ピルの費用補助

▶︎ピル費用の「一部補助」制度を導入。全額補助ではなくても、1000円など負担し、自己負担を軽減させましょう。

▶︎ピル処方に対応した「オンライン診療サービス」との連携もおすすめです。

13.月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリを提供している

▶︎無料で使える月経管理アプリ(例:ルナルナ・floなど)を社内で紹介する。紙の「体調記録シート」を配布して自己把握を促進させる。

14.女性に多く見られる疾患・症状(例:やせ、冷え・のぼせ、片頭痛など)に対し働く環境への配慮や、支援ツール・アプリを提供している

▶︎足元ヒーター・ブランケット・カイロの貸出制度を設置する。光・音の刺激が少ない「一時的な仮眠スペース」の確保するのも良いでしょう。

15.妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和等)の社内規定への明文化と周知を行っている

→就業規則に「妊娠中の通院・休憩・通勤配慮」について明記する。妊娠・出産ハンドブックを社内イントラや紙で配布する。

16.女性の健康関連課題等に関する理解促進のための研修・セミナーを実施している

→月1回の社内勉強会に「女性の健康・更年期・PMS」テーマを設ける。YouTube動画や外部講師のオンライン研修(30分など)を活用する。

中小企業が目指すべき健康経営の第一歩は、『小さな配慮』と『わかりやすい周知』

そして『使いやすい制度』と『相談しやすい雰囲気』を両立させることです。

チェック項目のうち 3つ以上実施しているだけでも大きな強みになります。

(3)申請にあたり保存しておくべきデータ

健康経営優良法人の申請に際しては、申請内容の正確性と信頼性を確保するため、申請期間の最終日から2年間、申請内容を裏付ける資料の保存が義務付けられています。

「女性の健康保持・増進に向けた取り組み」では、下記のデータが求められる場合があるので、用意しておきましょう。

女性の健康保持・増進に関するルール・制度が明文化された資料

婦人科検診等の補助を実施していることを示す請求書

女性の健康保持・増進に関する研修・セミナーの資料 等

担当者は、しっかり資料をまとめておきましょう。

データ類は、申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた場合には1週間以内に対応しましょう。

3. まとめ

◎ 女性の3人に1人が月経による不調で業務に影響

◎ 生理・妊娠・更年期など“見えない健康課題”が離職や生産性低下に直結

◎ 企業が支援に取り組むことで【定着率UP・採用強化・チームの活性化】に

◎ 実践例:生理休暇の制度変更、妊娠時の時差勤務、社内セミナーの開催など

◎ 「エフ休暇」など、心理的ハードルを下げる呼び方の工夫も効果的

◎2026年はPMS(月経前症候群)軽減のための低用量ピルの費用補助も評価対象に!

◎ 中小企業でも、制度の周知や柔軟な勤務対応からすぐ始められる