2026年度の申請に対応しています

社員の「働きすぎ」見過ごしていませんか?

長時間労働が続き、そのままにしておくと、休職や退職につながることもあり、会社にとっても大きな痛手です。

こうした背景から、国は働き方の見直しを進めており「健康経営優良法人」を目指す企業にも、長時間労働者への対応が求められています。

社員の健康を守ることは、会社を守ることにもつながります。

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。

今回は、50人以下の中小企業でもできる「長時間労働への具体的な取り組み」について、わかりやすくご紹介します。

1. 長時間労働は“がんばり”ではなく企業リスクになる

健康経営において「長時間労働者への対応」は、避けては通れない重要なテーマです。

なぜなら、長時間労働は単なる「がんばり」ではなく、社員の心と体の健康をじわじわとむしばむ危険信号だからです。

長時間労働により、睡眠不足や食生活の乱れ、運動不足といった日々の小さな積み重ねが、やがて高血圧・糖尿病・心筋梗塞などの生活習慣病を引き起こしたり、強いストレスが続くことで、うつ病や不安障害といったメンタルヘルスの不調を招く可能性もあります。

「うちの社員は頑張り屋だから大丈夫」

そう思っていた矢先に「限界を超えていた」という事例は少なくありません。

だからこそ企業は、「長時間労働が発生している状況を把握し、必要なケアを行う」という視点を持ち、早めの対応をしていくことが求められているのです。

(1)社員の働きすぎを防ぐために企業がすべきこと

長時間労働を減らし、社員の健康を守るためには、「働きすぎていないか」に気づき、「働きすぎていたらどう対応するか」という視点が欠かせません。長時間労働のリスクを減らすために、有効な対応例を挙げていきます。

▶︎ 労働時間の「見える化」

・勤怠システムなどで社員の労働時間をリアルタイムで把握。

・月⚫︎時間以上の残業者には自動的にアラートが届く仕組みを導入。

▶︎ 健康診断やストレスチェックの強化

・長時間労働者には産業医面談を義務付ける。

・ストレスチェックの結果をもとに、早期のメンタル不調をキャッチ。

【2026 健康経営優良法人】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

【2026 健康経営優良法人】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 ▶︎ 産業医・保健師との面談制度

・一定の残業時間を超えた社員に対して、個別面談を実施。

→健康面だけでなく、働き方の見直しや業務改善のきっかけになる。

▶︎ 業務量や体制の見直し

・一部業務の外部委託、チーム内の業務分担の再調整。

・管理職へのマネジメント教育。

▶︎ 働き方の柔軟化

・フレックスタイム制や在宅勤務を活用し、通勤ストレスや拘束時間の削減。

・「早帰りデー」など定時退社を促す日を設定。

(2)中小企業でも始められる!“無理なくできる”長時間労働対策とは?

「社員の残業が気になるけど、人数も少ないしどうしようもない…」

そんな風に思ったこと、ありませんか?

実際、中小企業では「限られた人手で回しているから、長時間労働も仕方ない」と感じている方も多いです。でもそのままにしていると、社員の健康リスクが高まるだけでなく、突然の休職や離職につながる可能性も。さらに、他の社員への業務しわ寄せや、採用難といった連鎖的な課題を生むこともあります。

つまり、長時間労働を放置すると、会社全体にダメージが及ぶリスクがあるということです。

でも、全部やろうとしなくても大丈夫です。

健康経営と聞くと、「制度を整えるのが大変そう」「専門家を雇う余裕なんてない」と感じるかもしれませんが、大がかりな投資や人員がなくても、できることはたくさんあります。

たとえば、

残業時間を勤怠システムで管理する

残業が多い社員に「大丈夫?」と声をかける

チームで業務の分担を少し見直す

これだけでも、社員の健康リスクに早く気づけるようになります。

大事なのは、「完璧な制度」ではなく「気付いて動くこと」

社員の働き方を見える化し、小さな対話や習慣を積み重ねていくことが、長時間労働の予防につながります。

このあとでは、健康経営優良法人のチェック項目に沿って、中小企業でも取り組みやすい方法を具体的にご紹介していきます。自社に合った方法を見つけるヒントとして、ぜひチェックしてみてください。

社員の「働きすぎ」に気づき、声をかけることが健康経営の第一歩です。

小さな対策の積み重ねが、会社と社員を守る大きな力になります。

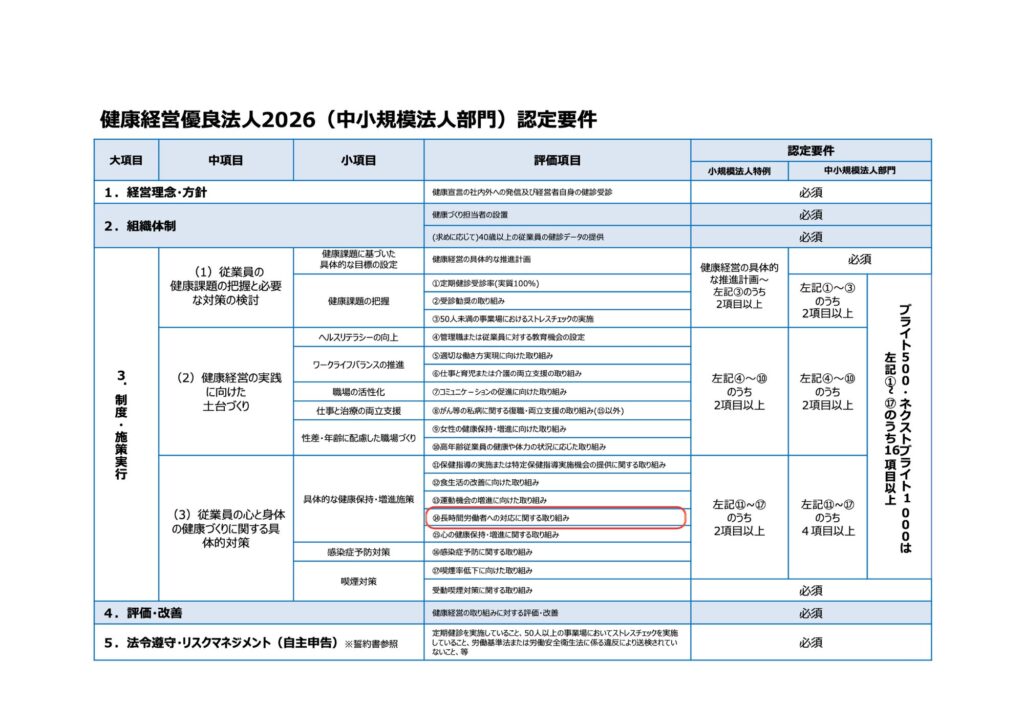

2. 健康経営優良認定法人申請時のチェック項目

『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を見える化して応援するために、2016年に作られた評価制度です。

その認定要件の項目の中に『長時間労働者への対応に関する取り組み』があります。

(1)健康経営優良法人の認定要件

「健康経営優良法人2026」(中小規模法人部門)の申請期間は2025年8月18日〜2025年10月17日で、認定結果は2026年3月中旬に発表されます。

必須項目が7つあり、選択項目が①〜⑰まであります。

その中で『長時間労働者への対応に関する取り組み』は、⑭の選択項目に該当します。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

(2)健康経営優良認定法人申請時のチェック項目

経済産業省が認定している健康経営優良法人認定制度には、申請時、下記の健康経営のチェック項目があります。

★Q27.超過勤務時間が一定の基準を超えた長時間労働者に対して、どのような取り組みを行って

いますか。(いくつでも)

◆一定の基準とは、超過勤務時間が月80時間、あるいは月80時間未満で自社で定めた基準を指します。

◆期間中に長時間労働者がいない場合でも、具体的な対応策を予め策定していることをもって適合とします。

※「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申出を行ったものへの医師による面接指導」は 法令上の義務のため該当しません。

実際、企業はどんな取り組みをしているのか見てみましょう。

(1)長時間労働者への対応 参考企業例

トヨタ自動車株式会社

長時間労働による健康リスクを未然に防ぐための取り組みを徹底しています。

◎月80時間を超える残業が発生した社員には、産業医との面談を義務付け、心身の状態をチェックする体制を整えている。(該当項目:1)

◎長時間労働が集中している部署に対しては、人員配置の見直しや業務フローの改善を実施。(該当項目:8)

たとえば、手作業が多い工程をシステム化することで業務負担を軽減するなど、職場ごとの課題に応じた対応を進めており、こうした取り組みは、働きやすい環境づくりにとどまらず、生産性の向上や社員の定着にもつながっています。

(参考:トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト より)

花王株式会社

社員一人ひとりの健康を守ることを企業の責任ととらえ、長時間労働の是正に向けた独自の仕組みを導入しています。

◎毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、定時退社を促す働きかけを社内に定着させている。(該当項目:4・8)

(単に社員本人の努力に任せるのではなく、長時間労働が発生している場合、その上司にも改善責任を課す仕組みを導入。また管理職が自ら働き方を見直し、部下の労働時間にも気を配るよう促している)

◎メンタルヘルスケアの拡充や産業医との連携強化などを行い、総合的に健康リスクを抑える体制を整備している。(該当項目:1・2)

これらの継続的な取り組みにより、花王では社員の健康意識の向上と職場の生産性向上の両立を実現しています。

(参考:花王サステナビリティレポート2024 より)

| チェック項目 | トヨタ自動車 | 花王 |

|---|---|---|

| 1. 本人に対して医師(産業医を含む)による面接・指導を行っている | ◎ 月80時間超の残業者に産業医面談を義務化 | ◎ 産業医との連携強化によりメンタルケア対応 |

| 2. 本人に対して保健師・看護師等専門職、産業カウンセラーによる面談・指導を行っている | ◎ メンタルヘルスケア体制を拡充 | |

| 3. 本人に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている | ||

| 4. 本人に対して上司(上長、管理職、社長、経営者等)による面談・指導を行っている | ◎ 長時間労働の責任を上司にも明確化 | |

| 5. 管理職に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている | ||

| 6. 管理職に対して社長、経営者等による面談・指導を行っている | ||

| 7. 安全衛生委員会等の場で、超過勤務状況改善を目的とした指摘・指導を管理職に対して行っている | ||

| 8. 本人の業務負荷の見直し、勤務時間の制限を行っている | ◎ 人員配置見直しや業務フロー改善を実施 | ◎ ノー残業デー導入/上司による勤務時間管理 |

| 9. 本人に対して追加の健康診断を実施している |

(2)チェックリスト付き|今からできることリスト

ここからは健康経営優良法人の申請時に役立つ『今からできること』を具体的にご紹介します!

1.本人に対して医師(産業医を含む)による面接・指導を行っている

▶︎産業医契約が難しい場合は、外部の嘱託産業医サービスを検討をしてみる。地域の産業保健総合支援センターを活用することもできます。

2.本人に対して保健師・看護師等専門職、産業カウンセラーによる面談・指導を行っている

▶︎民間の産業カウンセラーや保健師派遣サービスを活用してみる。また一部健康保険組合では「メンタル相談サービス」等を紹介しているので、チェックしてみましょう。

3.本人に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている

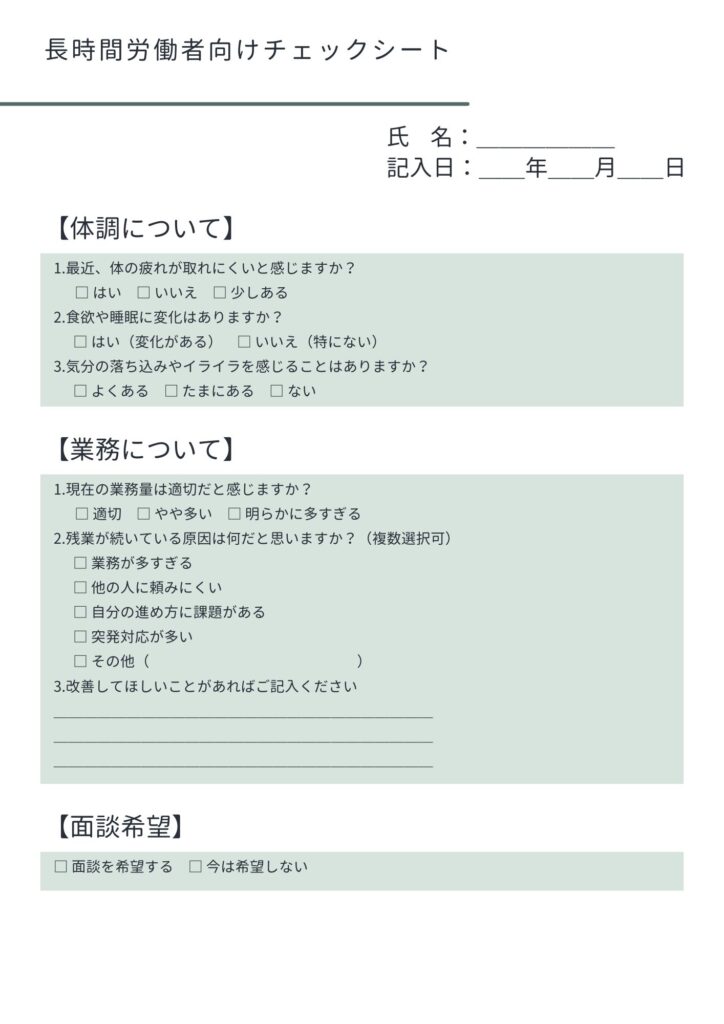

▶︎残業時間が一定を超えた社員には、人事担当が面談を実施する。簡単なチェックシートを活用し、体調や業務量を確認するのも◎

こんなチェックリストを用意してみるのもおすすめです。

4.本人に対して上司(上長、管理職、社長、経営者等)による面談・指導を行っている

▶︎上司が定期的に「最近忙しくない?」「体調どう?」など気軽に声かけをしてみましょう。月1回の簡易的なフォロー面談を導入するのも良いです。

5.管理職に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている

▶︎管理職に「部下の働き方を見直す視点」を伝える資料や短時間研修を実施してみる。残業が多いチームには、改善方法を一緒に検討しましょう。

6.管理職に対して社長、経営者等による面談・指導を行っている

▶︎小規模な会社なら、経営者が直接「無理をしている社員がいないか?」をヒアリング。管理職がいない場合は、経営者が社員と直接対話してみましょう。

7.安全衛生委員会等の場で、超過勤務状況改善を目的とした指摘・指導を管理職に対して行っている

▶︎従業員数が少ない場合は、簡易的なミーティング(月1回など)を実施し、「残業が発生している背景」「どうすれば改善できるか」を話し合う場をつくる。

8.本人の業務負荷の見直し、勤務時間の制限を行っている

▶︎業務量の見直しや分担、優先順位の整理を上司やチームで実施しましょう。また毎週●曜日を「定時退社デー」にするなど、ルールを決めるのも良いです。

9.本人に対して追加の健康診断を実施している

▶︎地域の健診機関で、メンタル面を含む簡易チェック(問診ベースなど)を依頼。健康保険組合による追加健診制度があれば活用し、対象者に案内も行いましょう。

「すべてやらなければいけない」わけではありません。できるところから始めて、実施記録や取り組み内容を残すことで認定審査に活かせます。

この制度を取得すると、下記のメリットがあります。

▶︎ 採用に強くなる

「働きやすい会社」として、求職者からの信頼がアップ。人材確保にもつながる。

▶︎ 企業の信用力が上がる

経済産業省のお墨付き。取引先や金融機関からの印象もよくなる。

▶︎ 補助金や助成金で有利になることも

自治体によっては、認定企業に加点や優遇措置がある。

▶︎ 社員の健康意識が高まり、生産性もアップ

健康づくりが進むことで、職場の雰囲気もよくなり、仕事の効率も上がる。

▼下記の記事で健康経営のメリットについて詳しく解説しています。

健康経営のメリットは何?企業にとって得しかない5つの理由

健康経営のメリットは何?企業にとって得しかない5つの理由 (3)申請にあたり保存しておくべきデータ

健康経営優良法人の申請に際しては、申請内容の正確性と信頼性を確保するため、申請期間の最終日から2年間、申請内容を裏付ける資料の保存が義務付けられています。

「長時間労働者への対応に関する取り組み」では、下記のデータが求められる場合があるので、用意しておきましょう。

超過勤務抑制に関するルール・制度が明文化された資料

超過勤務者に対する面談・指導の記録

安全衛生委員会等で超過勤務等に対する取り組みが議論された記録(議事録等) 等

担当者は、しっかり資料をまとめておきましょう。

データ類は、申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた場合には1週間以内に対応しましょう。

3. まとめ

◎ 長時間労働は、社員の健康をむしばみ、会社のリスクにつながる

◎ 中小企業でも、小さな工夫で健康経営は始められる

◎ 特に効果的な5つの対策はこちら

▶︎ 残業時間を見える化する

▶︎ 社員への声かけを習慣にする

▶︎ 業務の偏りをチームで見直す

▶︎ 定時退社のルールをつくる

▶︎ 経営者が「働きすぎNG」を示す

◎ 無理なくできることから始めることが、いちばんの近道です!