2026年度の申請に対応しています

2026年度の健康経営優良法人の認定基準では、従来のメンタルヘルス対策の項目が、新たに「心の健康保持・増進に関する取り組み」 として要件が強化されました。

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。

このブログでは、「心の健康保持・増進に関する取り組み」 について詳しく解説します。

1. 【2026年の新評価項目】健康経営優良法人 心の健康保持・増進とは?

2026年の健康経営優良法人認定の項目では、メンタルヘルス対策から「心の健康保持・増進に関する取り組み」へ改称されました。これは単なる不調者対応ではなく、 従業員一人ひとりが持つ能力が発揮できる状態づくりを目的としています。

(1)健康経営優良法人 能力の発揮や不調予防に向けた5つの取り組み

2026年度の健康経営優良法人では、従業員一人ひとりが能力を発揮しながら、心身ともに健康に働ける環境づくりが重視されます。中でも注目すべきなのが、「能力の発揮や不調予防」に関する5つの具体的な取り組みです。

①社内外の相談窓口の設置と周知

心の悩みや不安を抱えたとき、気軽に相談できる窓口があることで、従業員は安心して働くことができます。社内の相談窓口だけでなく、外部の専門機関と連携した相談体制を整え、その存在を社内にしっかり周知しておくことが大切です。

②上司と部下の1対1面談の実施(人事考課とは別に)

日常的な不安や悩みを上司に話せる環境があることで、早期のフォローや信頼関係の構築につながります。業務評価とは切り離した「対話の時間」を定期的に設けることがポイントです。

③セルフチェック・セルフケアアプリやウェアラブルの提供

ストレスや睡眠、心拍数など、自分の状態を“見える化”できるツールの活用も進んでいます。スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを通じて、従業員が自らのコンディションを日常的に確認できる仕組みを整えましょう。

④マインドフルネス等の実践支援

近年注目されているマインドフルネス(瞑想・呼吸法など)の実践を職場でも支援する動きが広がっています。実施のための「時間」や「場所」の確保も、企業の取り組みとして評価されます。

⑤職場環境整備に関する管理職評価制度

働きやすい職場づくりに向けて、管理職の意識と行動が重要です。部下からのフィードバックを含む360度評価や、職場環境改善に向けた評価・教育の仕組みを導入することで、より良いマネジメント体制が整います。

心の不調を未然に防ぎ、従業員の能力を引き出すには、「安心して話せる」「自分の状態に気づける」「前向きになれる」職場環境が不可欠です。まずはできるところから取り組んでみましょう。

(2)健康経営優良法人 復職・仕事との両立支援

病気や心身の不調からの復職、また治療と仕事を両立しながら働き続けることは、今や多くの働く人にとって重要なテーマとなっています。

2026年度の健康経営優良法人では、こうした従業員を支える「復職・仕事との両立支援」の取り組みが評価対象に加わりました。

企業に求められるのは、単なる制度の整備だけでなく、安心して戻ってこられる・働き続けられる環境づくりです。

①外部EAP(従業員支援プログラム)等との連携による復職支援体制の構築

メンタルや身体の不調からの復職に向けて、社内だけでなく 外部の専門機関(EAP)と連携して支援する仕組みを整えているかがポイント!

◎心理カウンセリングやキャリア支援など、第三者の視点でフォローできる環境

◎本人や上司の不安を軽減し、安心して復職できるようにする体制づくり

②社外リワークプログラム(認知行動療法等)の提供

メンタル不調などからの復職に向け、専門的なプログラムを社外で受けられる体制を整えているかが問われます。

◎認知行動療法、集団療法などを含む「リワーク支援」への参加を会社としてサポート。

◎復帰前に段階的に心と体の準備ができるよう支援することが目的。

復職や両立支援は、従業員が「この会社なら安心して戻れる」と思える信頼の基盤になります。

制度の有無だけでなく、“周囲の理解”と“柔軟な対応”こそが、企業価値を高める取り組みといえるでしょう。

2. 健康経営優良法人と心の健康保持・増進に関する取り組みの関係

『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を見える化して応援するために、2016年に作られた評価制度です。

その認定要件の項目の中に『心の健康保持・増進に関する取り組み』があります。

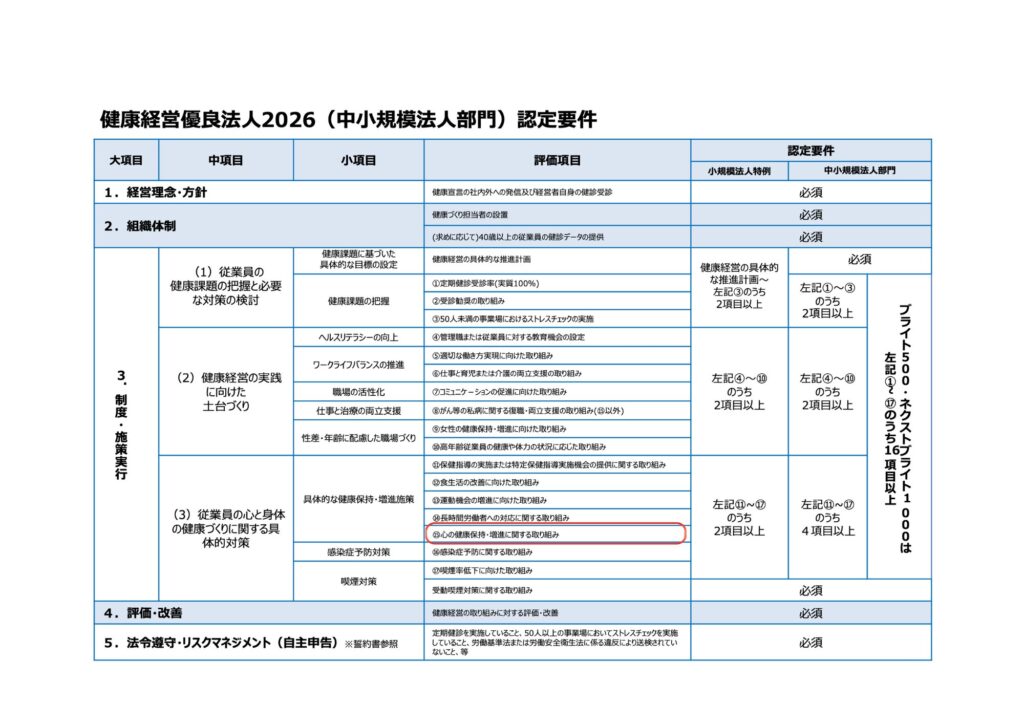

(1)健康経営優良法人の認定要件

「健康経営優良法人2026」(中小規模法人部門)の申請期間は2025年8月18日〜2025年10月17日で、認定結果は2026年3月中旬に発表されます。

必須項目が7つあり、選択項目が①〜⑰まであります。

その中で『心の健康保持・増進に向けた取り組み』は、⑮の選択項目に該当します。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

経済産業省が認定している健康経営優良法人認定制度には、申請時、下記の健康経営のチェック項目があります。

★Q28.心の健康に関して、従業員自身の能力の発揮や不調の予防、不調者への復職支援や

仕事と治療の両立支援として、どのような取り組みを行っていますか。(いくつでも)

◆不調予防、復職支援といった損失・リスクを低減する取り組みだけでなく、従業員の心の健康を保持・増進させる取り組みも含みます

◆ストレスチェックに関する取り組み(Q13)や研修・情報提供に関する取り組み(Q14,15)、労働時間適正化(Q16)、過重労働対策(Q27)

は除きます。

◆心の健康の不調に特化しない私病等への対応は除きます。Q20でお答えください。

◆パワーハラスメント対策は、労働施策総合推進法により事業主の義務となっています。

また、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。

ハラスメントの対応方針の周知、相談窓口の設置など法令上の義務である取り組みは当設問の要件を満たしません。

◆2025年3月閣議決定された労働施策総合推進法等の一部改正法案では、カスタマーハラスメント対策が企業の義務となります。

(1) 参考企業例

健康経営優良法人の認定項目において2025年までは、メンタルヘルスについての相談窓口の設置および周知を行っているという項目だったのに対し、2026年は「1.心の健康についての社内外の相談窓口の設置および周知を行っている」と変わっています。

すでに、健康経営優良法人として、社外の相談窓口を利用している参考企業例をお伝えします。

NECソリューションイノベータ株式会社

◎ティーペック株式会社の「ハロー健康相談24」「こころのサポートシステム」など、外部窓口も導入し、利用しやすい体制を構築しています。(該当項目:1)

(参考:企業による従業員のメンタルヘルス対策の重要性と企業事例・具体例 より)

株式会社桃屋

◎保健同人フロンティアのEAPサービスを導入し、全国の拠点で対面カウンセリングを提供。(該当項目:6)

「年間を通じたセーフティネット」体制により、カウンセリングの利用が日常化し、従業員の意識変革に成功している。

(参考:株式会社保健同人フロンティア より)

(2)今からできることリスト

ここからは健康経営優良法人の申請時に役立つ『今からできること』を具体的にご紹介します!

1.心の健康についての社内外の相談窓口の設置および周知を行っている

▶︎総務・上司・産業医を窓口として明示する。社内ポスターや社内ラインなどで周知しましょう。

▶︎外部の無料相談窓口を紹介する(例:地域産業保健センター、厚労省「こころの耳」)

2.従業員とその上長との1対1の定期的な個別面談等を行っている(人事目標・考課面談は除く)

▶︎月1回の雑談も含む「業務外コミュニケーションタイム」や1on1ミーティングを制度化する。

面談チェックシートや記録を簡易フォーマットで保存しておくと、申請時役立ちます。

3.セルフチェック・セルフケア等ができるアプリやウェアラブルデバイスを提供している

▶︎無料アプリの紹介(COCOLOLO、CALM、ストレススキャンなど)

▶︎Googleフォーム等で簡易自己チェックを自社作成し、月1回配信する。

4.マインドフルネス等の実践支援を行っている(実施場所や実施時間の確保等)

▶︎昼休みに「3分呼吸瞑想動画」を流す(YouTube活用)

▶︎小会議室を「リフレッシュスペース」として活用

【初めてでも簡単】眠れない夜にマインドフルネスを取り入れて最高の朝を迎える

【初めてでも簡単】眠れない夜にマインドフルネスを取り入れて最高の朝を迎える 5.従業員にとって安心かつ快適な職場環境の整備について管理職を評価・教育する仕組みがある(部下による360度評価制度等)

▶︎年1回、簡易アンケートで部下からのフィードバックを集める。

▶︎管理職向けに「傾聴」「コミュニケーション研修」などをeラーニングで実施する。

6.不調者に対して外部EAP(従業員支援プログラム)機関等と連携した復職サポート体制を構築している

▶︎民間EAPサービス(ティーペック、ピースマインドなど)を必要なときだけスポット契約する。

▶︎無料の地域産業保健センターやメンタル相談機関の連絡先をリスト化し従業員に配布する。

7.不調者に対してリワークプログラム(認知行動療法等)の(社外での)提供を行っている

▶︎ハローワークの職業訓練・精神科デイケア等の情報を収集・共有する。

▶︎公的機関やリワーク支援事業所(例:リヴァトレ)との連携体制を作る。

(3)申請にあたり保存しておくべきデータ

健康経営優良法人の申請に際しては、申請内容の正確性と信頼性を確保するため、申請期間の最終日から2年間、申請内容を裏付ける資料の保存が義務付けられています。

「心の健康保持・増進に関する取り組み」では、下記のデータが求められる場合があるので、用意しておきましょう。

心の健康不調者に対する相談窓口の設置を示す資料

もしくは

心の健康保持・増進に向けたルール・制度が明文化された資料 等

担当者は、しっかり資料をまとめておきましょう。

データ類は、申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた場合には1週間以内に対応しましょう。

3. まとめ

◎健康経営優良法人【2026年の新評価項目】心の健康保持・増進とは

▶︎2025年までの「メンタルヘルス対策」から名称変更

▶︎従業員の能力発揮と不調予防が目的

◎健康経営優良法人 能力の発揮・不調予防に向けた5つの取り組み

▶︎社内外の相談窓口を整備・周知

▶︎人事考課と切り離した1on1面談

▶︎セルフチェック用アプリやウェアラブルの導入

▶︎マインドフルネス等の実践支援

▶︎管理職に対する360度評価・教育

◎健康経営優良法人 復職・仕事との両立支援

▶︎外部EAPと連携した復職支援体制

▶︎社外リワークプログラムの提供支援