2026年度の申請に対応しています

教育機会の設定

=『管理職や従業員に対して健康意識が高まる教育を行うこと』

先日公開された健康経営優良法人2026の認定項目に『管理職または従業員に対する教育機会の設定』があることをご存知ですか?

Sailing Dayの羊一です。

今回は「管理職または従業員に対する教育機会の設定」を健康経営優良法人2026の認定要件と照らし合わせながらわかりやすく解説します!

1. 「健康に関する教育機会の設定」が重要な理由

せっかく健康経営に取り組んでいても、従業員が理解していなければ意味がありません。制度をしっかり理解するための「学ぶ場」が必要です。

「知らない」から動けない

禁煙支援や食事改善、メンタルケアなどの制度があっても「なぜ大事なのか」「どんなメリットがあるのか」を知らなければ、誰も使いません。多くの職場で使われない原因は「情報不足」にあります。

知識があれば“不調”に気づける

「ちょっと疲れてるだけ」「そのうち良くなる」そう思って見過ごしていた不調も、知識があれば気づけます。

「気づけば病院に行こうとする」それだけで、結果が大きく変わることもあります。

健康経営は学びから始まる

制度をつくるだけでは、「また形だけの取り組みでしょ?」と思われてしまいます。社員みんなが「なぜ必要なのか」をきちんと理解してはじめて、職場に“健康を大切にする空気”が根づいていくのです。

2. 健康経営優良法人と「管理職または従業員に対する教育機会の設定」の関係

まずは、認定要件から見ていきましょう!

(1)健康経営優良法人の認定要件

「健康経営優良法人認定制度」は、社員の健康に積極的に取り組む企業を評価・認定する仕組みです。

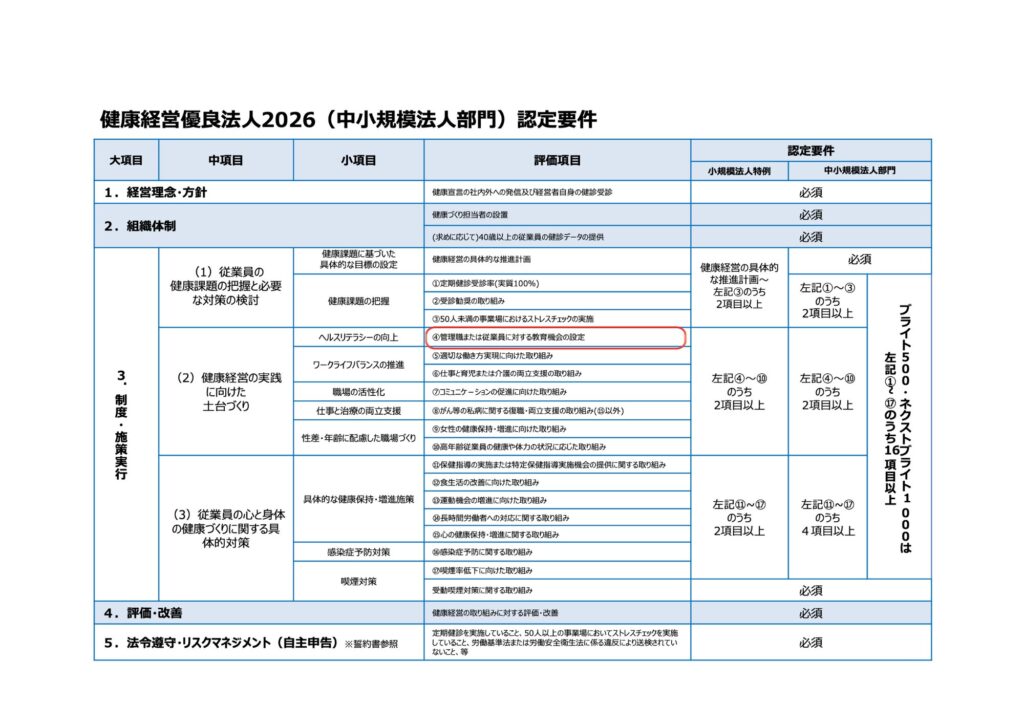

その中で「管理職または従業員に対する教育機会の設定」は、評価項目の一つとして重視されています。(全17項目中の④番)

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

(2)申請時のチェック項目

Q14.管理職や従業員の健康意識の向上を図るために、健康保持・増進に関する教育をどのように行っていますか。(いくつでも)

◆eラーニングやウェビナー等での実施を含みます。

◆個人が任意で受講している研修等は含みません。

◆イントラネットへの掲示、動画等の周知・案内のみは含みません。

◆仕事と育児・介護の両立、仕事と治療の両立、女性の健康課題、高年齢従業員、たばこの健康影響に関する研修・セミナーは除きます。

Q17、Q18、Q20、Q21、Q22、Q30 でお答えください。

SQ1.の問いをわかりやすく一覧表で見てみましょう!

| 番号 | チェック項目 | わかりやすい言い換え |

|---|---|---|

| 1 | ヘルスリテラシーの向上 | 健康情報を理解し、自分で活かせる力をつける |

| 2 | ワークライフバランスの推進 | 働き方と暮らしのバランスを整える |

| 3 | 職場の活性化 | チームの雰囲気をよくし、コミュニケーションを活発に |

| 4 | 仕事と治療の両立支援 | 病気の治療と仕事の両立をサポートする |

| 5 | 特定保健指導・保健指導の実施率向上 | 健診後のフォローを確実に行う |

| 6 | 健康増進・生活習慣病予防、転倒等予防対策 | 食事・運動・睡眠を見直し、生活習慣を改善する |

| 7 | 肩こり・腰痛等の筋骨格系の症状の予防 | 身体への負担を減らす姿勢やケアを身につける |

| 8 | 感染症予防対策 | 手洗い・換気など職場の感染対策を徹底する |

| 9 | 過重労働対策 | 働きすぎに気づき、早めに対応する |

| 10 | メンタルヘルス対策 | ストレスや心の不調に早く気づいて相談できるようにする |

| 11 | その他健康関連全般 | 季節や対象に応じた健康課題に柔軟に対応する |

Q15.全従業員に対し、健康をテーマとした情報提供および周知を行っていますか。(1つだけ)

◆個人宛通知・メールや文書回覧等、従業員個人に届く方法で行うこととし、単なる掲示等による情報提供は除きます。

実際に健康経営優良法人として評価されている企業は、どのように教育を届けているのでしょうか?教育機会に力を入れている2社の企業事例を見ていきましょう!

(3)企業事例

【花王株式会社】

“自分ごと化”を促す教育機会を体系的に整備

◎ 経営トップの強い意思表示と全社体制の構築

2008年に「花王グループ健康宣言」を発表し、健康づくりを企業の使命として明確化。全社および各拠点に「健康推進責任者」を配置し、組織ぐるみで健康教育・支援を推進。

◎ 「健康白書」でのデータ可視化と改善のサイクル化

健診結果、生活習慣、医療費などを毎年「花王グループ健康白書」としてまとめ、職種・部門ごとの傾向を分析。

この白書をもとに、教育担当者や健康推進者向けの勉強会を実施し、継続的な改善と教育につなげている。

◎ 「ヘルスリテラシー教育」の継続的な展開

社員一人ひとりが、健診結果の意味を理解し、自分の生活や働き方に活かせるような教育を体系化。

また、産業医やかかりつけ医との信頼関係づくりも重要なテーマとし、相談しやすい環境づくりにも注力。

【小田急電鉄株式会社】

“現場に届く”教育を仕組みで実現

◎ラインケア研修(管理職・管理職代行者対象)

人事部および小田急健康管理センタースタッフによるケースワークを含むラインケア研修を実施し、職場でのストレス対応力の強化を図っています。

◎セルフケア研修(新入社員など対象)

新入社員や異動・昇格などで環境変化がある社員に対し、小田急健康管理センタースタッフ(臨床心理士)によるセルフケア研修を提供しています。

◎ストレスチェックの全社員実施と職場別フィードバック

法令に基づき毎年10月にストレスチェックを実施。結果は健康管理センタースタッフ(産業医等)が分析し、職場ごとにフィードバックし、快適職場づくりを推進しています。

◎特定保健指導による生活習慣病の1次予防

健診結果から生活習慣病リスクのある社員を選定し、小田急グループ健康保険組合と連携して特定保健指導を提供、改善行動を促進しています。

企業の具体的な取り組みと、それに対応するチェック項目を見てみましょう!

(4)企業事例とチェック項目の比較

| チェック項目 | 実践企業例 | 参考ポイント | 中小企業向けポイント |

|---|---|---|---|

| 1. ヘルスリテラシーの向上 | 花王株式会社 | 健診データの見方を学ぶ勉強会を定期開催 | 健診後の説明会で“気づき”を後押し |

| 2. ワークライフバランスの推進 | 小田急電鉄株式会社 | 管理職研修で時間管理と休暇促進を指導 | 勤怠システムと連携した“休みの見える化” |

| 3. 職場の活性化 | 小田急電鉄株式会社 | 職種別の社内コミュニケーション研修 | 少人数での“対話の場”づくりから始める |

| 4. 仕事と治療の両立支援 | 小田急電鉄株式会社 | セルフケア研修とラインケア研修を実施 | 産業医不在でも社外講師で対応可 |

| 5. 特定保健指導・保健指導の実施率向上 | 花王株式会社 | 特定保健指導の継続参加を仕組み化 | フォローの仕組みを“社内ルール化” |

| 6. 健康増進・生活習慣病予防・転倒等予防対策 | 花王株式会社 | 歩数チャレンジや健康意識向上イベント | スマホ活用で参加しやすく |

| 7. 肩こり・腰痛等の症状の予防 | 小田急電鉄株式会社 | 現場向けストレッチ指導動画を活用 | 職場に貼れる体操ポスターが効果的 |

| 8. 感染症予防対策 | 小田急電鉄株式会社 | 音声やポスターで感染対策を全員に周知 | 季節ごとに“感染症ミニ知識”を配信 |

| 9. 過重労働対策 | 花王株式会社 | 勤怠とストレスをデータ連携し早期対応 | 勤怠+簡易ストレスチェックで傾向把握 |

| 10. メンタルヘルス対策 | 小田急電鉄株式会社 | ストレスチェックの職場別フィードバック | 相談窓口の“見える化”とリマインドが鍵 |

| 11. その他健康関連全般 | 花王株式会社 | 睡眠改善や女性の健康など個別テーマ配信 | 社内報で“誰かの工夫”を共有する |

(5)よくあるつまずきポイント

チェック項目ごとに、ありがちな“もったいない書き方”と改善例を紹介します。

1. ヘルスリテラシーの向上

❌ 健康教育を行いました

⭕️ 健診結果の見方や生活習慣とのつながりについてeラーニングを実施。受講後アンケートで理解度を確認。

2. ワークライフバランスの推進

❌ 働き方改革を進めています

⭕️ 管理職向けに「労働時間マネジメント研修」を年1回実施。全社員へワークライフ診断ツールも配布。

3. 職場の活性化

❌ 社内コミュニケーションを強化しています

⭕️ 対話型ワークショップを各部署で実施。心理的安全性やチーム力向上をテーマに意見交換を促進。

4. 仕事と治療の両立支援

❌ 両立制度を整備しました

⭕️治療と勤務の両立事例を紹介する社内セミナーを開催。管理職には対応ポイントをまとめたハンドブックを配布。

5. 特定保健指導・保健指導の実施率向上

❌ 対象者に案内しています

⭕️ 健診後、該当者に保健指導の重要性を説明。保健師による個別面談を案内し、参加率を記録。

6. 健康増進・生活習慣病予防・転倒等予防対策

❌ 健康イベントを行いました

⭕️ 歩数チャレンジイベントを実施し、運動習慣定着を狙う。健康だよりでは睡眠改善のミニ特集も。

7. 肩こり・腰痛等の筋骨格系の症状の予防

❌ ポスターでストレッチを紹介しました

⭕️ デスクワーク対策として、社内で「腰痛予防の体操」動画を配信。社員からのフィードバックも実施。

8. 感染症予防対策

❌ ポスターで注意喚起

⭕️ 冬季は「感染予防週間」を設け、動画や社内報で正しい手洗い・換気方法を発信。職場巡回も実施。

9. 過重労働対策

❌ 労働時間を管理しています

⭕️ 月1回、各部署へ労働時間レポートを配信。セルフチェックリストと相談窓口の案内をセットで通知。

10. メンタルヘルス対策

❌ メンタル研修を行いました

⭕️若手社員向けにストレスセルフケア研修を実施。eラーニングで展開し、受講率は90%。

11. その他健康関連全般

❌ 季節ごとに対策を実施しています

⭕️ 夏は熱中症、春は花粉症など、季節に合わせた健康コラムを毎月社内報で配信。社員アンケートも実施。

健康経営は制度づくりじゃなくて“動きたくなる空気づくり”。そのカギが「教育」なんですね。

3. まとめ

◎制度があっても知らなければ従業員が使わなければ意味ない

◎情報の“届け方”がカギ!

▶︎ポスターや通知だけでは動きません。対話・動画・研修など、“響く伝え方”が必要です。ポスターや通知だけでは動きません。対話・動画・研修など、“響く伝え方”が必要です。

◎知識があれば“不調”に気づける

▶︎メンタル、生活習慣、働き方、学びが「予防」と「対策」への第一歩になります。

◎共通の理解が職場全体の意識を変えていく

▶︎ 管理職も社員も、「なぜ必要か」を知ることで、組織の健康リテラシーが底上げされます。

◎ 例:チャット配信/動画活用/5分間の朝礼共有 など

▶︎ 時間もコストもかけすぎずに、できることから始めるのがポイントです。

◎「何を伝えるか」だけでなく「どう伝えるか」も“健康経営”の一部。

教育は、制度を「仕組み」から「文化」へと進化させるための大切な土台です。

【健康経営】運動機会の増進に向けた取り組み事例と今すぐできるアイデア集

【健康経営】運動機会の増進に向けた取り組み事例と今すぐできるアイデア集  【2026 健康経営優良法人】従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)

【2026 健康経営優良法人】従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。