2026年度の申請に対応しています

「健康経営の申請項目ってたくさんあるけど、正直なにをやればいいの?」

そんな声をよく耳にします。評価項目もいくつかあり、迷いやすいポイントです。

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。

このブログでは、(1)従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討の項目にて、取り組みやすくて効果も出やすいおすすめ施策をわかりやすく紹介します。

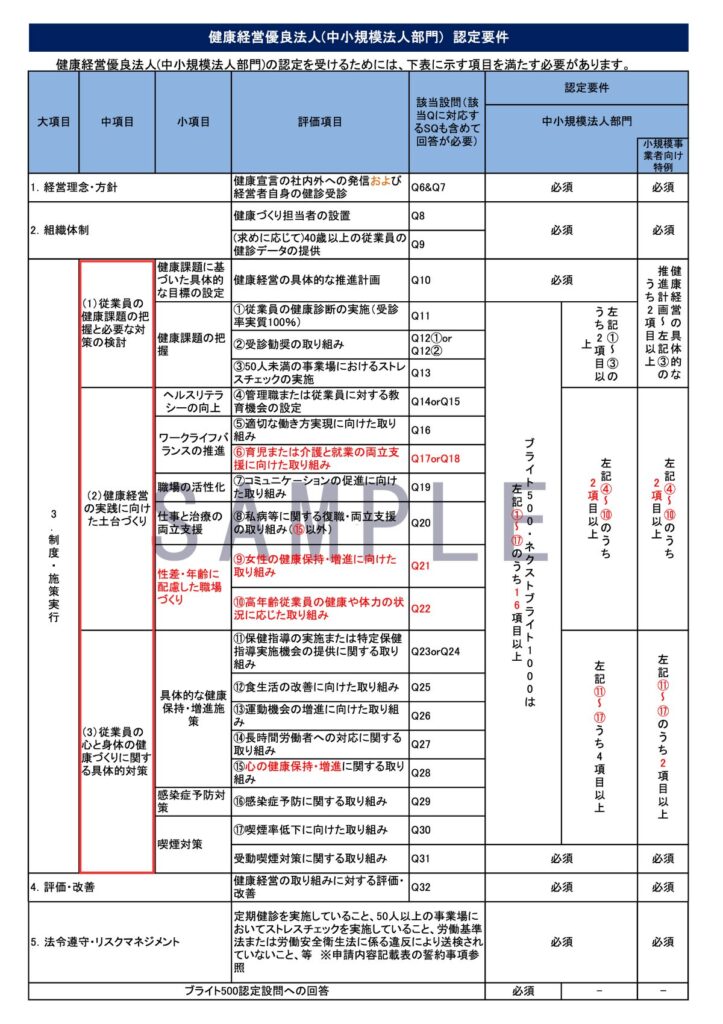

1. 認定要件における制度・施策事項

※赤文字は2025年と比較して変更のあった箇所です。

健康経営優良法人の認定要件における「3. 制度・施策実行」とは、企業が健康経営を“計画だけで終わらせず、実際に社員向けに実行しているか”を確認する項目です。

(1)従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討

まず「今、社員の健康にどんな課題があるのか」を正しく知ることがスタートです。

健康診断やストレスチェックの集計結果、従業員アンケートなどを活用して、課題を見える化します。

(2)健康経営の実践に向けた土台づくり

推進の責任者を決め、必要に応じてチーム体制を整えます。

そのうえで、分析した課題や改善方針を経営層と共有し、「健康宣言」や社内ルールとして明文化。

朝礼や社内掲示を通じて、社員にもわかりやすく発信します。

まとめ【2026 健康経営優良法人】健康経営の実践に向けた土台作り

まとめ【2026 健康経営優良法人】健康経営の実践に向けた土台作り (3)従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

健康課題を把握し、体制が整ったら、いよいよ実際の取り組みです。心と身体、両面から社員の健康を支える具体策を展開していきます。

まとめ【2026 健康経営優良法人】従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

まとめ【2026 健康経営優良法人】従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策 (1)健康課題の見える化はどうやって進める?

健康経営を進める第一歩は、「今、従業員にどんな健康課題があるのか」を把握することです。

その上で、把握した課題に対して優先順位をつけ、効果的な対策を検討・実行することが、評価項目「(1)従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」のポイントです。

まずは、社内にどんな健康課題があるのかを“見える化”することから始めましょう。

Step1|健康課題の見える化

【例】健康診断の結果を集計・分析

定期健診の有所見者(高血圧・脂質異常・肥満など)の割合を、年代別・部署別に集計。

傾向を把握することで、健康リスクの全体像が見えてきます。

課題を見える化したら、その情報をもとに優先順位をつけ、具体的な対策を考えていきます。

Step2|見えてきた課題に対する“必要な対策”を検討する

優先順位のつけ方

◎リスクの大きさ(健康被害・業務への影響が大きい)

◎対象人数の多さ(全社的な広がりがある)

2軸で検討するとスムーズです。

たとえば、健康診断の結果、高血圧・肥満などが多い場合、保健指導、食生活改善、ウォーキング企画などの対策を検討しましょう。

最後は、課題と対策です。

整理できたら、経営層に報告・共有し、社員にわかりやすく伝える工夫も大切です。

Step3|社内で共有し、改善を続ける

◎経営層に「健康経営の取り組みとしての必要性」を説明

◎社員向けには目的・取り組み内容を丁寧に案内し、参加を促す

「健康課題の見える化」と「必要な対策の検討」は、健康経営の出発点。

難しく考えすぎず、「できるところから」「小さく始める」ことで、持続可能な健康経営が実現できます。

(2)認定要件

認定要件は中小規模法人部門、小規模法人特例によって異なります。まずは自社がどちらに属するか確認しましょう。

従業員が21人以上→中小規模法人部門

従業員が20人以下 → 小規模法人特例

ただし、法人の形態や業種によっては例外もあります。

中小規模法人部門は、健康経営の具体的な推進計画が必須。

そして、下記項目から2項目以上取り組んでいることが必須となります。

小規模法人特例は、下記項目から2項目以上取り組んでいることが、必須となります。

ちなみにブライト500(中小規模法人部門の認定法人のうち、上位500法人)・ネクストブライト1000(中小規模法人部門の認定法人のうち、次のステップを期待される上位1000社)を目指す場合は、①〜⑮のうち13項目以上が必須となります。

2. 取り組みやすい評価項目2選

評価項目が複数ありますが、すべてに一度に取り組むのは難しいものです。

従業員が21人以上の中小規模法人部門で申請する場合、健康経営の具体的な推進計画は必須となるので、必ず実施します。

▼推進計画については下記ブログで詳しく解説しています。

【2026 健康経営優良法人】健康経営の具体的な推進計画

【2026 健康経営優良法人】健康経営の具体的な推進計画 中小規模法人部門で申請する場合、残りは、取り組みやすい下記の2項目がおすすめです。

小規模法人特例での申請の場合、「健康経営の具体的な推進計画と下記から1つ」でもいいですし、「下記2つ」でも構いません。

①定期健診受診率(実質100%)

◎全社員が健康診断を受診する

万が一、未受診者がいる場合、個べるにメールや文章などでの通知や声掛け、面談を実施し、再度受診日程を設定しましょう。

さらに詳しく見る→【健康経営優良法人】定期健診受診率(実質100%)

②受診勧奨の取り組み

1.定期健康診断等の結果、再検査や精密検査が必要とされた従業員に対する受診を促すための取り組みまたは制度

◎健診結果で再検査が必要な人に、会社から「再検査のお願い」文書やメールを送付する。

◎上司や総務担当者が対象者に直接声をかけ、「再検査受けましたか?」とフォローする。

2.従業員に対するがん検診等の任意検診の受診を促す取り組みまたは制度

◎「がん検診は受けましょう」と全体で呼びかける機会を設ける。

◎健保組合のがん検診のお知らせを転送する

さらに詳しく見る→【健康経営優良法人】受診勧奨の取り組み

声掛けや通知ならコストをかけずに始められます。

(1)評価項目一覧

健康課題に基づいた具体的な目標の設定

健康経営の具体的な推進計画

【2026 健康経営優良法人】健康経営の具体的な推進計画

【2026 健康経営優良法人】健康経営の具体的な推進計画

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100%)

【2026 健康経営優良法人】従業員の健康診断の実施(受診率実質100%)

【2026 健康経営優良法人】従業員の健康診断の実施(受診率実質100%) ②受診勧奨の取り組み

【2026 健康経営優良法人】受診勧奨の取り組み

【2026 健康経営優良法人】受診勧奨の取り組み ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

【健康経営】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施(事例と成功ポイント)

【健康経営】50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施(事例と成功ポイント)

ストレスチェックも大切な取り組みですが、労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に従う必要があるため、それ以外の項目を取り組むのがおすすめです。

3. まとめ

◎「どんな健康課題があるか?」を見える化からスタート

◎ 健康経営優良法人では“実行”が評価ポイント

▶︎【ステップ①】健康課題の見える化

健診・アンケート結果を集計

年代別・部署別に傾向を把握

▶︎【ステップ②】優先順位を決めて対策検討

リスクの大きさ×対象人数で優先度を決定

例:肥満 → 保健指導・食事改善・運動推進など

▶︎【ステップ③】社内で共有・実行へ

経営層と情報を共有

社員にわかりやすく伝えて実行・継続へ

◎ 健診受診率100%・再検査勧奨が取り組みやすい!

◎ 小さくても“実行+記録”が評価される!