2026年度の申請に対応しています

“がん等の私病を持つ従業員への支援”

先日公開された健康経営優良法人2026の認定項目に『がん等の私病等に関する復職・両立支援の取り組み』があることをご存知ですか?

Sailing Dayの羊一です。

今回は 「がん等の私病等に関する復職・両立支援の取り組み」を、健康経営優良法人2026の認定要件と照らし合わせながらわかりやすく解説します!

1. なぜ復職・両立支援が必要なのか?

(1)両立支援の背景

実はいま、私病(がん・生活習慣病・不妊治療・難病など)と仕事の両立はどの企業にとっても避けて通れないテーマです。その背景を見ていきましょう。

① 医療の進歩と治療の長期化

医療技術の進歩により、入院よりも外来通院での治療が主流になってきた。その結果、働きながら通院・治療を続けるケースが増加し、職場での柔軟な勤務体制や理解が求められている。

②治療と働き方の選択肢が広がる

がんや生活習慣病に加え、不妊治療や難病など、長期的かつ計画的な治療を必要とするケースが増えていて、特に不妊治療は20〜40代の働き盛り世代に多く、企業としての対応が急務となっている。誰にとっても「自分ごと」として備えが必要に。

③働く世代の高齢化

日本では少子高齢化が進み、企業で働く従業員の平均年齢も上昇している。年齢が上がるにつれて生活習慣病やがんなどの疾病リスクが高まり、治療と仕事の両立を必要とする人が増えている。病気で辞めさせない、経験やスキルを活かす取り組みが求められる。

④人材確保と離職防止

人手不足が深刻化する中、治療や療養を理由に優秀な人材が離職することは企業にとって大きな損失。両立支援体制を整えることで、治療中でも働き続けられる環境を提供し、離職を防止でき、結果として採用コストの削減や人材の定着、職場の経験知の維持にもつながる。

(2)具体的なサポートの仕方

もし従業員が病気で長期休職になったり、治療しながら働きたいと言われたらどうサポートすればいいのでしょうか?ここからは、復職・両立支援の 基本となる4つの視点 をご紹介します。

① 相談できる場をつくる

【 相談窓口の明確化】

社内窓口(人事・産業医・保健師など)や相談フローを明示し、従業員が安心して相談できる場を整えましょう。

【 相談していい社内文化づくり】

従業員は「迷惑をかけるのでは」と相談をためらいがち。

日頃から「相談は歓迎」「一緒に考えよう」というメッセージを発信することが大切です。

② 一人ひとりに合った支援を設計する

【 段階的な復職支援の導入】

短時間勤務・リハビリ勤務・時差出勤・在宅勤務など、無理のない働き方から始められる制度を活用します。

【 個別の働き方の見直し】

勤務内容・配置・勤務地などを、本人の状況に応じて柔軟に調整しましょう。

画一的な対応ではなく「その人に合ったプラン」が鍵です。

③ 制度の整備と社員への周知

【 両立支援に関する制度の整備】

休職制度・復職制度・治療に配慮した休暇制度などを整えておきましょう。

【 制度の「見える化」】

せっかく制度があっても「知らなかった」では意味がありません。イントラやハンドブックなどで従業員がアクセスしやすくしておきましょう。

④ 復職後のフォローを忘れずに

【 継続的な面談と状況把握】

復職後も産業医・保健師・人事などが継続的にフォロー。状況の変化に柔軟に対応できる体制が重要です。

【職場の理解促進】

復帰する従業員の上司・同僚にも両立支援に関する教育や面談を行い、チーム全体で支える雰囲気づくりを意識しましょう。

従業員が病気やケガで離脱することは、どんな職場でも起こり得ます。だからこそ「その後、どう迎え入れるか」が企業の“本当の優しさ”の見せどころですね!

2. 健康経営優良法人と「復職・両立支援」の関係

『健康経営優良法人認定制度』は、経済産業省が企業の健康経営の取り組みを見える化し応援するために、2016年から始まった制度です。

その認定要件の中に『私病等に関する復職・両立支援の取り組み』があります。

健康経営優良法人の認定要件も一緒に見ていきましょう!

(1)健康経営優良法人の認定要件

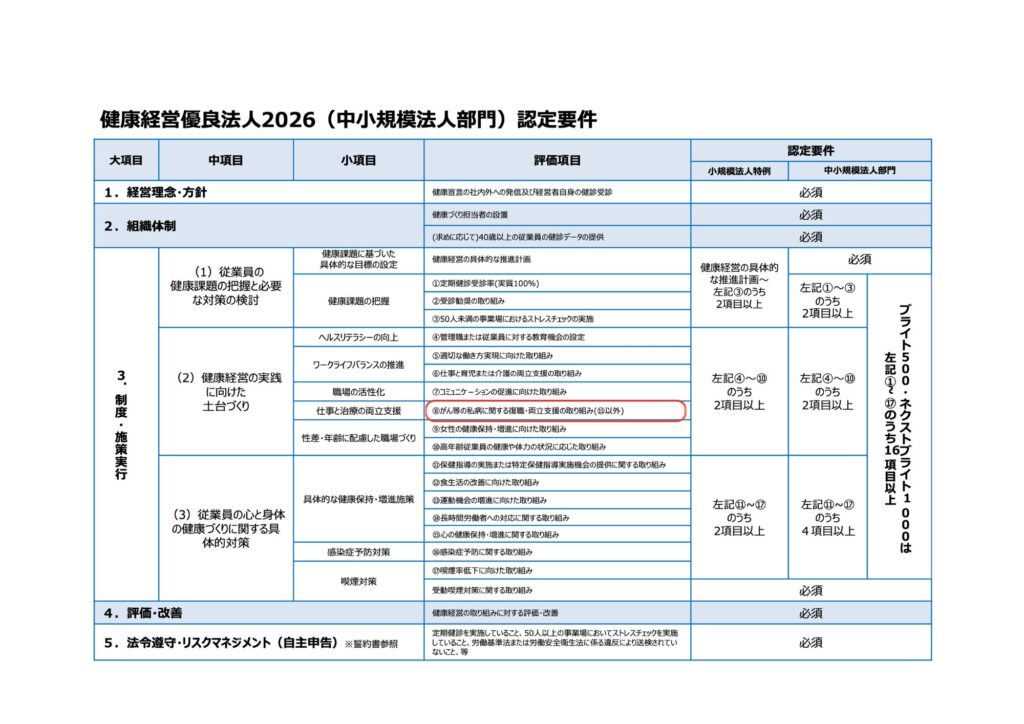

「健康経営優良法人2026」(中小規模法人部門)の申請期間は2025年8月18日〜2024年10月17日で、認定結果は2026年3月中旬に発表されます。

必須項目が7つあり、選択項目が①〜⑰まであります。

その中で『がん等の私病等に関する復職・両立支援の取り組み』は、⑧の選択項目に該当します。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

必須項目ではありませんが、評価項目の一つなのでやっておくと認定に有利になります!

(2)申請時のチェック項目

申請時に問われるのは、次のような 「具体的な取り組み」 です。経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」には、申請する時に以下のチェック項目があります。

★Q20.がん等の私病を持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、どのような取り組みを

行っていますか。(いくつでも)

◆心の健康に特化した取り組みは除きます。Q28でお答えください。

◆研修は、eラーニングやウェビナー等での実施を含みます。

◆治療と仕事の両立支援について、厚生労働省では以下のサイトで情報提供を行っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

◆不妊治療と仕事との両立に対する支援について、厚生労働省では以下のサイトで情報提供を行っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

続いて、企業事例を見ながら、企業がどんな対応しているのか見ていきましょう!

(3)企業事例

積水ハウス株式会社

【育児との両立支援】

◎育児休業の1年延長が可能

保育園入園まで支援

◎保育費補助制度「スマートすくすくえいど」

保育費の約70%会社負担

◎「保活コンシェルジュ」制度

保活の情報提供と支援

◎ベビーシッター利用補助

日曜など保育施設が使えない時も対応

◎時間単位有給(時間年休) により急な子どもの発熱時にも柔軟対応

◎勤務時間の繰上げ・繰下げ による夫婦での柔軟な働き方調整

【不登校・子どもケアへの対応】

◎「子どもサポート休業」 により小学校低学年の不登校時に勤務時間短縮+休暇取得が可能

【不妊治療との両立支援】

◎短時間勤務・週休3日勤務・休日出勤なし の柔軟な働き方で不妊治療と仕事の両立を支援

◎上長・同僚の理解を得られるよう相談体制を整備

【介護との両立支援】

◎介護休業 最大2ヶ月連続取得可能

◎介護休業期間中に要介護認定・サービス調整などまとめて対応が可能

◎その後も2週間単位の介護休暇取得が可能

【退職後の復職支援】

◎「退職者復職登録制度」 により退職後も再雇用への道が開かれている

◎登録者は育児・介護・配偶者転勤などの事情から復帰しやすい

◎復帰後も 育児支援制度やベビーシッター補助 が活用可能

積水ハウスのように柔軟な支援制度があると、社員一人ひとりがもっと自分らしく働けますね!

京セラ株式会社

【段階的に復職できる仕組み】

◎「慣らし勤務制度」

半日から始めて徐々に勤務時間を延ばす

◎「通勤訓練」

実際に職場へ通勤する訓練

どちらも復職に向けた“準備期間”として設計されている 。

【金銭的負担を抑えるサポート】

◎基本給の0.02%を財源とし、労使折半で補償。傷病手当金終了後も会社から継続補償が提供され、給与日は通常通り 。

【産業医・保健スタッフの継続的ケア】

◎定期的な面談で病状を把握し、入院中は面会、職場復帰後もフォロー。休職者と会社の繋がりを途切れさせず、精神的安心感を提供 。

【制度内容の透明化】

◎復職制度や補償内容をイントラに詳細掲載。社員がいつでもアクセスできる体制を構築 。

【治療と仕事のバランスを重視】

◎金銭的支援だけでなく、精神的サポートや治療継続しやすい環境づくりに注力。復職者のモチベーション向上にもつながっている。

第一生命保険株式会社

【治療と仕事の両立支援ハンドブックの配布】

◎がん治療をはじめとした治療と仕事の両立に関する情報や制度をまとめたハンドブックを全従業員に提供。

◎本人や家族が治療と両立する際の相談先・社内外のサポート内容を明確化。

【治療のための勤務制度の柔軟化】

◎ 短時間勤務・時差出勤・在宅勤務の柔軟な活用を認め、治療や通院と仕事の両立を可能に。

◎ 有給休暇の時間単位取得も整備。

【休職・復職支援】

◎ がんなど長期療養が必要な場合の休職期間の最大3年延長。

◎復職時は、段階的な勤務再開(リハビリ勤務)を取り入れ、無理のない職場復帰をサポート。

【復職後のフォロー体制】

◎ 産業医・保健師・人事担当者が連携し、復職後の健康面・業務面のフォローアップを継続的に実施。

◎ 定期的な面談の場を設け、状況変化に柔軟に対応。

【がん患者の雇用継続実績】

◎ 第一生命では、がん罹患者の継続雇用率は98%以上と高い実績を誇っている。

◎がん治療と就労の両立を支える制度が実際に活用され、従業員が安心して働き続けられている。

(参考: 第一生命グループ 健康経営働きやすい職場づくりより)

従業員が病気やケガで離脱することは、どんな職場でも起こり得ます。だからこそ「その後、どう迎え入れるか」が企業の“本当の優しさ”の見せどころですね!

(4)企業別チェック項目一覧表

各社の事例を、健康経営優良法人の「私病等に関する復職・両立支援」チェック項目に照らして整理しました。自社の取り組みの参考にチェックしてみましょう!

| チェック項目 | 積水ハウス株式会社 | 京セラ株式会社 | 第一生命保険株式会社 |

|---|---|---|---|

| ① 産業医・主治医の意見聴取 | ― | ◎ 産業医・主治医と復職準備 | ◎ 産業医・保健師・人事連携 |

| ② 休業中・復職後の相談体制 | ― | ◎ 面談・面会・フォロー | ◎ 継続的なフォロー体制 |

| ③ 段階的な勤務制度 | ― | ◎ 慣らし勤務・通勤訓練 | ◎ リハビリ勤務制度 |

| ④ 休職制度の整備 | ◎ 育児・介護休業 ◎ 退職者復職制度 | ◎ 傷病手当終了後の継続補償制度 | ◎ 最大3年休職延長制度 |

| ⑤ 相談体制・周知 | ◎ 保活コンシェルジュ ◎ 不妊治療相談 | ◎ 制度内容をイントラで周知 | ◎ ハンドブック配布 ◎ 相談先明記 |

| ⑥ 本人状況に応じた働き方 | ◎ 勤務時間繰上げ・繰下げ ◎ 短時間勤務 | ◎ 勤務時間・勤務内容調整 | ◎ 短時間勤務 ◎ 在宅勤務 ◎ 時差出勤 |

| ⑦ 治療配慮型勤務制度 | ◎ 時間単位有休 ◎ 短時間勤務 | ◎ 慣らし勤務 ◎ 通院対応 | ◎ 時間単位有休 ◎ 在宅勤務 ◎ 時差出勤 |

| ⑧ 上司への教育・面談 | ― ※明記なし | ― ※明記なし | ― ※明記なし |

| ⑨ 団体保険等の治療費補助・休業補償 | ◎ ベビーシッター補助(参考) | ◎ 継続補償制度(団体保険相当) | ― ※明記なし |

| ⑩ 定期的な面談・助言 | ― | ◎ 定期面談実施 | ◎ 定期的なフォロー面談 |

| ⑪ 不妊治療支援 | ◎ 短時間勤務 ◎ 週休3日勤務 ◎ 相談体制 | ― ※明記なし | ◎ 休暇・支援方針あり |

【補足】※表に「―」とある項目は、公開情報からは確認できなかったものです(実際には導入済の可能性もあります)

今回の3社のように 「制度がある」だけでなく「実際に使われる・周知されている」ことが評価のポイントになります。

(5)今からできることリスト

1 仕事と治療の両立支援に関する基本方針を表明している

◎社内掲示板や社内メールで「仕事と治療の両立支援基本方針」を文章化して発表

◎会社HPや社内イントラに掲載

◎経営トップからメッセージを発信

2 仕事と治療の両立支援の具体的な対応方法、事業場内ルール(不利益防止について規定に盛り込んでいる)を作成し、従業員に周知している

◎就業規則や社内規程に「治療と仕事の両立支援」項目を追加

◎「不利益取り扱い禁止」の文言を明記

◎社内説明会やメールで従業員に周知

3 両立支援に活用できる、休暇制度や勤務制度を整備している(例:時間単位の年次有給休暇、病気休暇、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、試し出勤)

◎時間単位有給や病気休暇制度の導入

◎在宅勤務・時差出勤・短時間勤務を制度化

◎試し出勤制度(リハビリ出勤)を規程化

①制度だけで満足しない!「運用実績」が必要

制度を整えて終わり……では申請時に評価されません。

「実際に社員が制度を利用した記録」が求められます。

⭕️利用件数・利用人数の把握

⭕️運用開始時期の記録

活用状況(例:復職の件数、両立支援の面談回数)の集計

「制度はあるが誰も使っていない」と見なされないように、必ず実績を残す工夫をしましょう。

②周知は記録が残る形で行う

社内メールや口頭だけの周知は申請時の証拠になりにくいことがあります。

以下のように、記録として残せる形にしておくのが安全です。

⭕️社内イントラに掲載 → 掲載画面のスクリーンショットを保存

⭕️ポスター・社内報 → 写真に撮って保存

⭕️メールの場合 → PDFに変換して保存

「いつ・どのように周知したか」を後で示せる準備をしておきましょう。

③ルールや手順は文書化しておく

担当者や部署ごとの“暗黙ルール”はNG。

必ず、文書化された公式なルール・手順があることが求められます。

⭕️就業規則や社内規程に記載

⭕️ 社内ポータルに明文化した「両立支援ガイドライン」を掲載

⭕️両立支援相談フローを社内マニュアル化

「誰が見ても分かる状態」にしておくことで、評価時にも有利になります。

④実績データ・記録を残す習慣をつける

制度を導入しても、データが残っていなければ証明が難しいです。

普段から、次のような実績の記録を意識しておきましょう。

⭕️ 復職・両立支援面談の実施記録(日時・参加者・内容メモ)

⭕️ 試行的勤務・時短勤務の実施状況(期間・人数)

⭕️ 不妊治療支援・介護休暇等の利用履歴

こうした情報は申請時に求められることが多いので、担当者が管理表などで定期的にまとめておくのがおすすめです。

制度は“安心”のカタチ。その安心が、企業の信頼に変わっていきます!

5. まとめ

◎病気やけがでの休職は誰にでも起こりうるからこそ、“備え”が企業力になる

◎「一人ひとりに合った両立支援」が復職のカギ

◎制度をつくるだけでなく、実際に“使われる仕組み”が評価される

◎積水ハウス・京セラ・第一生命のような実践企業に学ぶと、方向性が見える

◎健康経営優良法人の認定項目にも対応しておくと、申請時にも有利に

◎日頃から周知・記録・文書化を意識し、実績が見える状態を整えておこう

◎「復職後も安心して働ける会社」は、従業員にとって大きな信頼と安心につながる

【2026 健康経営優良法人】適切な働き方実現に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】適切な働き方実現に向けた取り組み  【2026 健康経営優良法人】コミュニケーションの促進に向けた取り組み

【2026 健康経営優良法人】コミュニケーションの促進に向けた取り組み

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。