この記事は5分で読めます

最近『健康経営』や『ヘルスリテラシー』という言葉をよく耳にするようになりましたね。

社員の健康を守ることが、企業の成長や業績アップにつながる時代です。

特に社員一人ひとりのヘルスリテラシー向上(健康に関する情報を正しく理解・活用する力)は、健康経営を成功させる鍵として注目されています。

私も「ヘルスリテラシー」という言葉を耳にしたことがありますが、いまいちピンとこなくて…。

「ヘルスリテラシー」は健康経営に関係ありますが、少しわかりにくい言葉ですよね。

Sailing Dayの羊一です。

今日はそんな難しそうな「ヘルスリテラシー」というテーマについて分かりやすく解説し、先進企業2社の成功事例を比較して見ていきます!

1.健康経営とヘルスリテラシーとは?

「ヘルスリテラシー」

自分の健康を守るために必要な情報を集め、正しく判断して行動できる力

WHO(世界保健機関)や厚生労働省も、個人の健康づくりの基盤としてヘルスリテラシーの重要性を強調しています。そして、このヘルスリテラシーが高いと、毎日の生活で体に良い行動を選べるようになります。

ヘルスリテラシーが高いと…

「体に良い生活習慣を知って実践できる人」が増えれば、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸につながります。

その結果、企業にとっても病気や不調による欠勤・生産性低下(アブセンティーイズム・プレゼンティーイズム)の減少、社員の定着率・エンゲージメント向上、生産性向上、医療費削減など多くのメリットが期待できます。

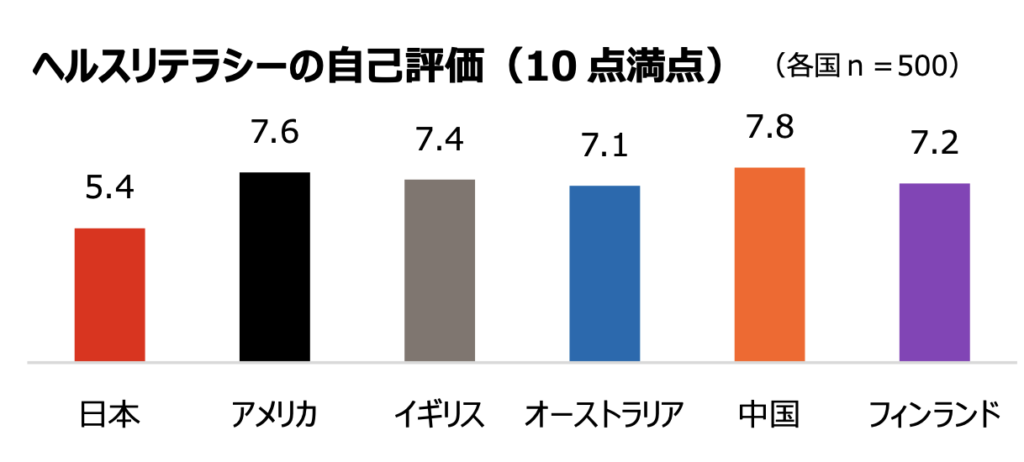

ところが、国際調査によれば、日本人のヘルスリテラシー自己評価は10点中5.4点と6か国中最下位という結果もあるほどで実はあまり高くありません。

(ヘルスリテラシー国際調査:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカル カンパニー より)

「健康情報を自分で評価して活用する」ことが日本人はやや苦手なんですね。

(参考:Sanpo Navi 産業保健の「知」を共有するメディアより)

ナットビームの3段階のヘルスリテラシーレベル

英国公衆衛生分野を代表するナットビームは、2000年にヘルスリテラシーレベルを3段階に分類しました。

段階があがるほど個人の健康だけでなく、他者を巻き込んだ集団レベルでのアクションが求められる高度な能力になります。

| レベル | ヘルスリテラシーの種類 | 概要(できること) |

|---|---|---|

| レベル1 | 機能的ヘルスリテラシー | 病院や薬局でもらう説明書などを正しく読んで理解できる、基本的な読み書きの能力 |

| レベル2 | 伝達的ヘルスリテラシー | 病気の治療法や健康法について情報収集を行い、医師や家族に自分の考えを伝える/自分に必要な情報を取捨選択する能力 |

| レベル3 | 批判的ヘルスリテラシー | 治療法や健康法の情報が正しいかを批判的に分析し、コミュニティや社会に対してアクションを行う能力 |

(参考:Sanpo Navi 産業保健の「知」を共有するメディアより)

私は「レベル1」です…。

まだまだ伸び代がありますね!

社員自身が正しい健康知識を身につけ主体的に健康管理できるようになれば、健康経営の効果もグンと高まるので、企業が社員のヘルスリテラシー向上に取り組む意義は大きいです。

2.ヘルスリテラシー向上のために企業ができること

企業は具体的にどんな方法で社員のヘルスリテラシー向上を図っているのでしょうか? よく行われている取り組みを5つ紹介します。

(1)定期健診の活用とフォロー

年に1回の定期健康診断は、社員の健康状態を把握し生活習慣病のサインを早期発見する絶好の機会です。

重要なのは「受けっぱなし」にしないこと。

健診結果をもとに、必要な社員には産業医や保健師との面談をセッティングしてフォローします(保健指導・特定保健指導)。

例「血圧が高め」と出た人には医師や保健師のアドバイス面談を会社が手配し、食事や運動の改善指導につなげる。

こうした仕組みにより、社員は自分の健康課題を正しく理解して改善への一歩を踏み出しやすくなります。

(2)健康情報の提供

社員の健康リテラシーを高めるには、わかりやすい情報提供も必要です。

専門用語だらけの難しい資料を配布するだけでは浸透しませんよね。そこで、多くの企業では社内報やメール、社内SNSで定期的に健康コラムを配信したり、専門家を招いた健康セミナーを開催しています。

例「睡眠の質を上げるコツ」や「運動不足解消ストレッチ」など身近なテーマでセミナーを開く。

これだと社員も興味を持って参加しやすくなりますね。

楽しく学ぶ場を作ることで、「健康情報を知って行動するきっかけ作り」につなげていけます!

(3)デジタルツールの活用

最近はスマホアプリやウェアラブルデバイスなど、社員のセルフケアをサポートするデジタルツールも充実しています。

歩数計アプリや食事記録アプリを社員に導入し、ゲーム感覚で健康管理できるようにする企業も増えています。

例社員に食事・運動・睡眠ログ機能付きの健康管理アプリを使わせたところ、「栄養バランスを意識する社員の割合」が3年間で41%から55%に増加したケースもあります。

アプリでスコアを競い合ううちに社員同士の健康トークが弾み、会社全体で健康習慣が定着したそうです!

(4)楽しいイベントで習慣化

「一人では運動が続かない…」という社員も、会社主催の楽しい健康イベントがあれば参加しやすくなります。

例社員みんなでウォーキング大会、部署対抗で歩数を競うイベントを定期開催したりする企業もあります。

実際に年2回のウォーキングイベントを行っている企業では、イベント後に約9割の未運動社員が「これを機に定期的に運動したい」と回答するなど、大きな意識変化が見られました。

景品や表彰を用意するとさらに盛り上がり、「次も参加しよう!」というモチベーションアップにつながりますね!

(5)社内コミュニティ整備

健康のことを気軽に話し合える社内コミュニティを用意するのも有効です。

例社内に健康チャットを作って「今日ジム行ってきました!」と共有したり、ウォーキング同好会・ヨガ同好会など社員有志のサークル活動を支援したりすると、社員同士で健康情報を交換する文化が育ちます。

こうした環境づくりによって、「自分の健康は自分でケアしていこう!」という前向きな意識を持つことできます!

3.成功事例

実際に、企業ではどのようにヘルスリテラシー向上に取り組んでいるのでしょうか?

ここからは成功事例を2社ご紹介します。それぞれの特色を比較しながら見てみましょう。

(1)株式会社ルネサンス(フィットネス企業)

【取り組み】

社員の健康づくり支援の一環で、食事・運動・睡眠ログ機能つき健康管理アプリを全社員に導入。

日々の食事や運動を記録するとAIがカロリー計算や栄養アドバイスを提示し、生活習慣改善のコツを教えてくれる仕組みです。

社員同士でアプリ上のスコアを競い合うことで楽しみながら健康意識を高めています。また、フィットネス企業の強みを活かし、運動や栄養に関する社内セミナーも定期開催して知識提供に努めています。

【成果】

◎社員の食生活意識が向上

「栄養バランスを考えて食事している」と回答した社員の割合が

2018年度 41% → 2021年度 55% にアップ(データで確認)。

◎ヘルスリテラシーが向上

健康情報を理解して行動につなげる力が強まり、日常的に健康を意識する社員が増加。

◎社内コミュニケーションが活発化

「昨日○○食べ過ぎちゃったよ~」など、社員同士の健康に関する会話が自然と増えた。

◎健康習慣の定着

食事・運動などの健康行動が社内全体に広がり、楽しく続けられる好循環が生まれた。

ルネサンスの取り組みは、まさに『楽しく健康づくり』

社員のみなさんがアプリで記録したりセミナーに参加したりするうちに、気がつけば食事や運動などの体にいい習慣が広がり、仲間との会話も自然と健康の話題に。

(2)富士フイルムシステムサービス株式会社(ICT企業)

【取り組み】

2018年に健康経営宣言を行い、社員の健康増進を会社戦略に位置づけています。

特に男性社員の肥満増加という課題に対し、年2回のウォーキングイベントを実施して運動習慣づくりを推進中。健康保険組合が提供するオンライン健康情報サイトを活用し、事業所ごとにチームを結成して歩数を競う事業所対抗戦を開催。経営層や管理職も巻き込んでチームを盛り上げ、楽しみながら社員のヘルスリテラシー向上に励んでいます。

参加者には記念品を贈呈するなど、モチベーションアップの工夫も凝らしています。

【成果】

◎参加率が大幅アップ

ウォーキングイベントの参加率が

2020年度 6.7% → 2023年度 41.0% まで上昇。

◎運動習慣への意欲向上

イベント後のアンケートで、これまで運動習慣がなかった参加者の9割以上が「これをきっかけに定期的に運動したい」と回答。

◎運動習慣者の増加

運動習慣を持つ社員の割合が

2019年度 14.5% → 2023年度 68.7% へ改善。

◎健康指標の改善

定期健診で「要治療」と判定される社員の割合が

2020年度 30.3% → 2023年度 28.5% に減少。

◎社会的評価の獲得

経済産業省の『健康経営優良法人(ホワイト500)』に2019年以降連続認定を達成。

富士フイルムシステムサービスは「みんなで楽しく歩いて健康」年2回のウォーキングイベントを開催。参加率は6.7%から41.0%へ、運動習慣者は14.5%から68.7%へと大幅に増加し、定期健診で要治療となる社員も減少。

こうした成果が評価されて『健康経営優良法人(ホワイト500)』に2019年から連続認定されているんですね!

| 項目 | ルネサンス | 富士フイルムSS |

|---|---|---|

| 取り組み |

|

|

| 成果 |

|

|

ルネサンス(フィットネス企業)

取り組み

- 健康管理アプリを全社員に導入

- AIによる栄養・運動アドバイス

- 社員同士で健康スコアを共有

成果

- 栄養を意識する社員が増加

- 健康習慣が社内に定着

富士フイルムSS(ICT企業)

取り組み

- 健康経営宣言を会社戦略に明確化

- ウォーキングイベントを継続実施

- チーム対抗戦で参加率向上

成果

- 運動習慣率が大幅に改善

- ホワイト500を連続認定

まとめると、ルネサンスは デジタル技術と社内リソース を活かしたアプローチ、一方の富士フイルムシステムサービスは 全社イベントと組織的な推進体制 によるアプローチと言えます。

方法は異なれど、どちらも社員が主体的に健康づくりに参加できる環境を整えたことが成功の秘訣ですね。

会社が健康づくりの仕組みを作ってくれたら、私たち社員も日常的に頑張りやすくなって習慣化しそうです!

企業が社員の健康を守るには、「仕組みを作り、楽しみながら習慣化」させることがポイントですね。

ぜひ皆さんの職場でも、ヘルスリテラシー向上を通じて健康習慣の定着を目指してみましょう!

4.まとめ

◎ヘルスリテラシー=健康情報を正しく理解し行動する力

▶︎ 社員の健康・企業の生産性向上に直結

▶︎日本人は国際的に低めで、企業サポートが重要

◎企業の主な方法

▶︎健診フォロー・健康情報発信・アプリ活用・イベント開催

◎ルネサンス

▶︎健康管理アプリで食事や運動を記録、楽しく習慣化。

◎富士フイルムSS

▶︎年2回ウォーキング大会で運動習慣率を大幅改善。

◎共通点

▶︎社員が楽しみながら続けられる仕組みづくりが成功のカギ。

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。

【健康経営】社員の健康を守る!大企業と中小企業の生活習慣病対策を比較して紹介

【健康経営】社員の健康を守る!大企業と中小企業の生活習慣病対策を比較して紹介  【健康経営】腹八分目の食習慣で健康を守る

【健康経営】腹八分目の食習慣で健康を守る  【健康経営優良法人が実践】究極の全身運動!ラジオ体操の驚きの効果とは?

【健康経営優良法人が実践】究極の全身運動!ラジオ体操の驚きの効果とは?