2026年度の申請に対応しています

2025年の4月と10月に『育児・介護休業法』が改正されました。

男女ともに、仕事と育児・介護を無理なく両立できるようにするために、労働者をサポートするしくみを整えることが目的です。

そして、この『育児・介護休業法』

2026年度の健康経営優良法人の評価項目に追加されたことをご存知ですか?

Sailing Dayの羊一です。

今回は、「育児・介護と就業の両立支援」に関する取り組みを、健康経営優良法人2026の認定要件と照らし合わせながらわかりやすく解説します!

1.育児・介護休業法とは?

『育児・介護休業法』

⬇︎

働く人が子育てや介護と仕事を両立できるようにするための法律

人生の中では、出産・育児、また親や家族の介護といった場面で、どうしても仕事との両立が難しくなることがあります。

そうしたとき、「仕事を辞める」以外の選択肢が取れるように、この「育児・介護休業法」という法律では企業に対して以下のような制度整備を求めています。

(1)育児休業

| 項目 | 内容(育児) |

|---|---|

| 対象者 | 妊娠・出産・子育てをしている従業員 |

| 目的 | 子どもを育てながら安心して働けるようにする |

| 主な制度 |

・育児休業(最長2歳まで延長可) ・産後パパ育休(出生後8週間以内) ・短時間勤務制度(3歳未満) ・子の看護休暇(小3まで、時間単位可) ・所定外労働の免除(小学校就学前) ・時間外・深夜業の制限(小学校就学前) ・テレワーク制度(努力義務) ・柔軟な働き方の仕組み整備 |

| 2025年の改正点 |

・看護休暇の対象年齢拡大:小学校入学前 → 小学校3年生まで ・所定外労働の免除:対象を小学校就学前までに拡大 ・テレワーク導入の努力義務化:企業は柔軟な働き方の選択肢を整備する努力義務 ・個別意向聴取の義務化:育児休業等の取得について本人の意向を個別に確認(10月施行) ・不利益取り扱いの禁止拡大:柔軟な働き方制度の申出等も対象に含まれるように ・(参考)育児休業等の取得状況公表の義務(大企業):既に施行済(2023年4月~) |

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

制度や法律はアップーデートしていこう!

(2)介護休業

| 項目 | 内容(介護) |

|---|---|

| 対象者 | 家族の介護が必要な従業員 |

| 目的 | 家族の介護と仕事を無理なく両立できるようにする |

| 主な制度 |

・介護休業(通算93日、3回まで分割可) ・介護休暇(年5〜10日、時間単位取得可) ・短時間勤務制度(介護終了まで利用可) ・所定外労働の免除・制限 ・時間外・深夜業の制限 ・テレワーク制度の整備(努力義務) ・制度内容の周知と労働者の意向聴取(2025年4月施行) |

| 2025年の改正点 |

・テレワークや柔軟な働き方の導入に向けた整備が企業の努力義務に ・従業員が制度を利用したいと申出た場合、内容の説明と意向聴取が企業の義務に ・周知・説明を怠った場合は行政指導の対象に ・介護との両立を支援する職場環境づくりの促進が求められる |

労働者が将来、家族の介護に直面する前に備えられるように、事業主は40歳ごろの従業員に対して「介護休業制度」や「仕事と介護の両立を支える制度」について分かりやすく情報提供を行う必要があります。

育児休業は『子が3歳になるまでの適切な時期』に、介護休業は『40歳ごろの従業員』に、周知や意向の確認を個別に行わなければなりません!

2.育児・介護の現状

法律では『育児や介護を支援する制度』が整備されていますが、実際の現場ではまだまだ課題も多く、働く人たちはさまざまな悩みを抱えています。

(1)子育てと仕事の両立

共働き家庭が当たり前になった現在でも「保育園のお迎えのために残業できない」「子どもの急な発熱で仕事を休まざるを得ない」という理由で、職場に居ずらくなったり、やむを得ず仕事を辞めるケースもあります。

【課題】

◎育児休業取得率は女性に偏りがち(男性の取得率は少しずつ上昇中)

◎子どもが3歳を過ぎると支援制度の対象外が増える

◎テレワークや時短勤務が職場で理解されにくい

◎子どもの成長に伴い学童や学校行事など新たな対応も必要になる

(2)介護と仕事の両立

介護はある日突然始まることも多く、仕事との両立が特に難しいです。中高年の働き盛りの世代が、親や配偶者の介護に直面し、子育ての時と同様にやむを得ず退職するケースも多いです。

【課題】

◎介護に関する制度の存在を知らないまま仕事を辞める人も多い

◎デイサービスや施設の空き状況に悩む家庭が多い

◎「誰かに頼る」ことへのハードルが高く孤立しやすい

(3)両立が困難な理由

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 社内の理解不足 | 制度はあるが「取りづらい」「使いづらい」職場の雰囲気 |

| 相談のしづらさ | 上司や同僚に相談しにくく気を遣って孤立してしまうケースも多い |

| 制度の内容や対象が分かりにくい | 特に介護関連制度は十分に知られておらず利用されにくい |

| 柔軟な働き方の仕組み不足 | テレワークや時差出勤などの選択肢が少なく両立が困難な職場がまだ多い |

企業としては、長年勤めてきたベテラン従業員が辞めてしまうのは痛手です。

柔軟な働き方を取り入れて、企業も従業員も「どちらも無理をせずに続けられる働き方」を実現していきましょう。

3.健康経営優良法人と『育児・介護と就業の両立支援』の関係

『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を“見える化”して応援するために、2016年に作られた評価制度です。

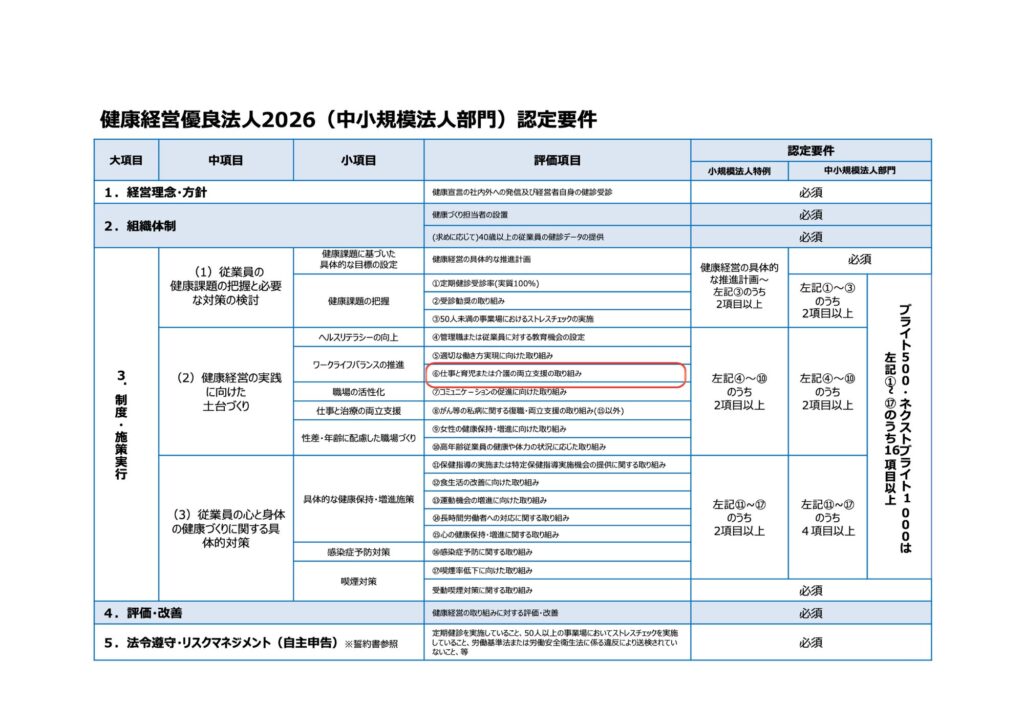

そして今回、2026年度の認定項目の中に『育児または介護と就業の両立支援』 の実績状況を聞かれる設問が2つ増えました。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

『育児または介護と就業の両立支援』自分の会社は何個当てはまるかチェックしてみましょう!

(1)申請時のチェック項目

1つ目

仕事と育児の両立支援について、2025年10月以降に施行される法令の範囲を超える取り組みについて

お答えください。なお、2025年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されています。

★Q17.仕事と育児の両立支援については、法令の範囲(育児・介護休業法)で定められている以上のことを行っていますか。(いくつでも)

◆法定を超える取り組みを行っている場合のみ該当します。

◆研修は、eラーニングやウェビナー等での実施を含みます。

『1.育児・介護休業法とは?』で説明した法令の範囲を超える取り組みについて問われています。

2つ目

仕事と介護の両立支援について、2025年10月以降に施行される法令の範囲を超える取り組みについて

お答えください。なお、2025年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されています。

★Q18.仕事と介護の両立支援については、法令の範囲(育児・介護休業法)で定められている以上のことを行っていますか。(いくつでも)

◆研修は、eラーニングやウェビナー等での実施を含みます。

◆仕事と介護の両立支援につきましては、経済産業省が策定した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」をご参照ください。

URL: https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

介護も同様に、法令の範囲を超える取り組みについて問われていますね!

次は、具体的にどんな取り組みがあるのか企業事例で見ていきましょう!

(2)企業事例

①株式会社伊予鉄髙島屋

行動計画の策定と地道な取組の繰り返しで両立支援を推進

◎育児短時間勤務は小学校4年生に達するまで利用が可能(退勤時間は15分刻みで選択が可能)

該当項目

4. 育児で利用できる法定の休業・休暇・勤務制度の対象期間の拡大

5. 育児を事由とした柔軟な勤務制度を整備(短時間勤務等)

◎子の看護等休暇や介護休暇は1時間単位での取得が可能(年10日間まで)

該当項目

4. 育児で利用できる法定の休業・休暇・勤務制度の対象期間の拡大

10. 看護休暇の有給化(時間単位取得への柔軟対応含む場合)

◎産前産後休業前と育児休業後の復帰に向けたタイミングで本人・上司・人事担当者によるミーティングを実施

該当項目

1. 育児との両立に関する研修の実施(職場復帰支援にかかる取組と解釈可能)

14. 育児と就業の両立支援について相談が可能な相談窓口を社内外に設けている(実質的な相談の場の提供と見なせる)

◎育児休業から復帰する従業員の個別サポートの実施

該当項目

14. 育児と就業の両立支援について相談が可能な相談窓口を社内外に設けている

1. 育児との両立に関する研修の実施(サポート内容が復帰支援研修等の場合)

②全日本空輸株式会社

従業員一人ひとりがいきいきと働ける職場を目指して、仕事と介護の両立支援を推進

◎最大で1年間の取得が可能な介護休業制度

該当項目

8. 育児介護休業法等の法定義務を超えた休業・休暇日数の付与(介護休業の期間延長)

◎介護を事由とした短時間勤務制度・短日数勤務制度

該当項目

9. 介護で利用できる法定以外の柔軟な勤務制度を整備(短日数勤務など)

◎仕事と介護の両立支援制度の周知

該当項目

4. 介護との両立に関する社内制度・介護保険制度等の情報提供

5. 介護リテラシーや両立に関する研修の実施(周知の一環として)

13. 利用者に対するニーズや満足度等の聴取(制度活用の周知後フォローとして)

◎仕事と介護を両立しやすい職場づくり

該当項目

1. 経営層からの支援メッセージ等の発信(職場風土づくり)

9. 柔軟な勤務制度の整備(働き方の工夫)

16. 介護を抱える従業員を想定した人員配置などの体制づくり

(3)今からできることリスト

【育児支援】

| No. | チェック項目 | 今からできること |

|---|---|---|

| 1 | 育児との両立に関する研修の実施 | 年1回の管理職向け研修や資料配布を実施 |

| 2 | 社内制度・取り組みの周知徹底 | 社内報・イントラなどで制度を定期的に紹介 |

| 3 | 法定以外の特別休暇を認めている | 「入園式休暇」などを就業規則に追加 |

| 4 | 法定の対象期間の拡大 | 短時間勤務を「小学校入学前まで」に延長 |

| 5 | 柔軟な勤務制度の整備 | 週1回テレワークや時差勤務の試行導入 |

| 6 | 職場で子供を預かれるようにしている | 保育施設案内の配布、託児スペースの検討 |

| 7 | 保育施設・シッターと提携している | 法人契約先を調査し、案内・補助を検討 |

| 8 | 子連れでの勤務を認めている | 緊急時OKと社内通知+遊びスペース設置 |

| 9 | 育児経験者との共有の場を設けている | 座談会の開催や社内SNSで体験談を投稿 |

| 10 | 金銭支給や看護休暇の有給化 | 年5日までの看護休暇を有給に変更 |

| 11 | 育児費用への金銭補助 | 月5,000円までのベビーシッター補助制度導入 |

| 12 | 代替業務者への手当支給 | 業務引継ぎ完了後に一時金や表彰を行う |

| 13 | 満足度の聴取 | 制度利用後にアンケートを実施 |

| 14 | 相談窓口を設けている | 人事・総務を相談担当と明記、外部窓口も案内 |

| 15 | 障がい児をもつ従業員への支援 | 個別面談や配慮勤務、情報提供を実施 |

【介護支援】

| No. | チェック項目 | 今からできること |

|---|---|---|

| 1 | 経営層からのメッセージ発信 | 社内報や朝礼で経営層が“介護との両立支援”を明言する |

| 2 | 担当者の設置 | 人事部門に介護支援担当を明記。メール署名に記載 |

| 3 | 介護状況の把握 | 従業員アンケートで“将来の介護不安”や“課題”を収集 |

| 4 | 早期情報提供 | 30代向けに介護保険制度や社内制度をメール配信 |

| 5 | 介護リテラシー研修 | 社労士等を招いた年1回のオンライン研修を実施 |

| 6 | 経験談共有の場 | 社内掲示板や座談会で経験者の体験を共有 |

| 7 | 相談窓口の設置 | 外部の専門家(ケアマネ等)との連携体制を構築 |

| 8 | 法定以上の休暇付与 | 介護休業を最大6か月に延長、介護休暇を年10日に |

| 9 | 柔軟な勤務制度 | 週3勤務・転勤猶予・在宅勤務制度を設計 |

| 10 | 経済的支援 | 介護タクシー・家事代行の補助制度(月5,000円) |

| 11 | 代替業務者への手当 | 引継ぎ・代替に関する報奨金・表彰制度を導入 |

| 12 | 情報共有の仕組み | 従業員とケアマネが共有できるノート・アプリ活用 |

| 13 | 満足度調査 | 介護制度利用後に簡易アンケートを実施 |

| 14 | 失効有休の積立 | 失効年休の積立制度を就業規則に明記・周知 |

| 15 | 相談先の紹介 | 公的窓口や介護職有資格者の連絡先リストを配布 |

| 16 | 人員計画と配置 | 介護中の従業員が急に抜けても業務が回る体制を設計 |

(4)申請にあたり保存しておくべき資料等

健康経営優良法人認定制度の申請期間の最終日から2年間、取り組みを証明できる資料を保存しておく必要があり、提出を求められた場合には1週間以内に対応できる体制を整えておくことが求められる。

追加的な確認では、評価項目に該当する設問でチェックした全ての選択肢の内容を確認できる資料を提出する。

なお提出期限日までに提出がない場合には不認定または認定取り消しとなる。

◎仕事と育児の両立に向けた環境づくりに関するルール・制度が明文化された資料 等

◎仕事と介護の両立に向けた環境づくりに関するルール・制度が明文化された資料 等

3.まとめ

◎育児・介護休業法とは?

・育児や介護と仕事を両立できるようにするための法律

・2025年の改正で「柔軟な働き方」「テレワークの努力義務」「個別意向聴取の義務化」などが追加

◎育児・介護の現状と課題

・育児も介護も「制度はあるが使いづらい」という声が多い

◎健康経営優良法人との関係

・2026年度の認定項目に「育児・介護と就業の両立支援」が追加

・法定以上の取り組みが評価対象

・取り組み内容を証明できる資料の2年間保存と1週間以内の提出体制が必要。

◎今からできること

・育児支援:短時間勤務延長、テレワーク導入、看護休暇の有給化など

・介護支援:研修、相談窓口、費用補助、人員配置の見直しなど

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。

育児と介護は誰にでも起こりうること。

企業のためにも従業員のためにも積極的に取り入れて、働きやすい職場を作ろう!