2026年度の申請に対応しています

「あと数年で、社員の4人に1人が60歳以上に」

…そんな時代がもうすぐやってきます。

高年齢従業員の健康とパフォーマンスをどう支えるか。

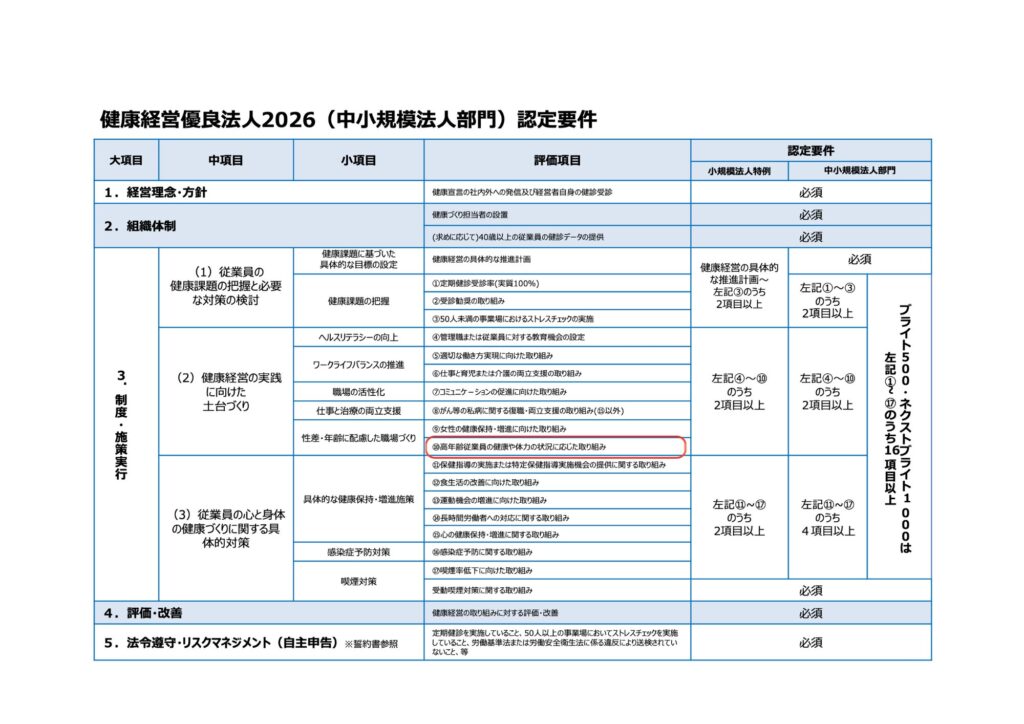

先日公開された健康経営優良法人2026の認定項目に『高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み』があることをご存知ですか?

Sailing Dayの羊一です!

今回は、「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」について分かりやすく解説します。実際の取り組み事例も交えながら申請書にも書きやすい内容でお届けします。

1. 「高年齢従業員への健康配慮」が求められる理由

「高年齢従業員」とは60歳以上の社員を主な対象としています。特に「定年を迎えたが再雇用で働いている方」も含めて考えると、すでに多くの企業が該当している可能性があります。

(1)社会全体が高齢化にシフトしている

日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、労働力人口の年齢構成も変化しています。総務省の調査によると、60歳以上の就業者数は過去最多を更新し続けており、今後もこの傾向は加速すると見られています。

(2)定年延長とともに、企業の責任も変化

2021年の「高年齢者雇用安定法」の改正により、希望する従業員に70歳まで働き続けられる環境を用意することが、企業に“努力義務”として課されました。

これにより、企業側は「長く働いてもらう」だけでなく、「長く元気に働けるよう支える」姿勢が強く求められるようになっています。

(3)長年の知見を次世代に伝えるためにも

経験豊富なベテラン社員は、現場の知恵や技術、若手育成の面でも貴重な戦力です。しかし、体力や健康への配慮が不十分だと、せっかくのスキルや知識も活かしきれません。

だからこそ、健康経営優良法人の評価項目としても「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」が明確に設定されているのです。

2. 健康経営優良法人と高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組みの関係

高年齢従業員への配慮は単なる福利厚生ではありません。健康経営優良法人の認定においても重要な評価項目の一つです。まずはどのような取り組みが求められているのか認定要件を確認してみましょう。

(1)健康経営優良法人の認定要件

「健康経営優良法人2026」(中小規模法人部門)の申請期間は2025年8月18日〜2025年10月17日で、認定結果は2026年3月中旬に発表されます。

必須項目が7つあり、選択項目が①〜⑰まであります。

その中で『高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み』は、選択項目の⑩に該当します。

(参考:健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定要件より)

中小規模法人部門の評価項目④〜⑩のうち最低でも2項目以上の取り組みが必要です。

(2)申請時のチェック項目

★Q22.高年齢従業員特有の健康課題に特化した取り組みを行っていますか。(いくつでも)

◆高年齢従業員は概ね60歳以上を想定しておりますが、従業員の体力や身体機能の低下等の状況に応じた

年齢を自社で定義頂いて構いません。

◆高年齢労働者の安全と健康確保は、厚生労働省が作成した「エイジフレンドリーガイドライン」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf

申請者にもわかりやすいように1項目ずつやさしく解説します!

(3)申請書に沿った記述例(今からできることリスト)

手すりや滑り止め、照明の改善など、転倒や見えづらさ・聞こえづらさの対策をしていますか?

記述例:「職場の段差解消」「照明明度の調整」「大きな文字での掲示」「滑り止めの設置」などを実施している。特に60歳以上の作業者の転倒予防に配慮した設計にしている。

高年齢社員の「ヒヤッ」とした経験から危険を洗い出し社内に分かりやすく共有していますか?

記述例:「高年齢者の作業エリアで過去に起きた転倒事例を収集しリスクマップを作成、定期的に更新して伝えている。」

高年齢社員が無理なく働けるよう働き方を自分で選べる仕組みはありますか?

記述例:「再雇用者を含む60歳以上の従業員に対し、勤務時間・日数を柔軟に選択できる制度を就業規則で整備し、個別の希望を面談にて確認。」

フレックス勤務やテレワーク、近くの職場への配属など、体力や通勤負担に応じた配慮ができていますか?

記述例:「朝の通勤混雑を避けるため60歳以上の社員にも時差出勤を進めている。自宅に近い現場への移動も個別相談に応じている。」

基礎疾患や年齢に合わせて仕事の負担を調整する仕組みはありますか?

記述例:「重い荷物の持ち運び業務を回避するためベテラン社員の業務を見直し。本人の健康状態や医師の指導内容に基づいて調整。」

動作や判断が必要な作業を見直すなど年齢に応じた安全配慮がされていますか?

記述例:「連続作業時間を短縮し間に短い休憩を設ける。作業手順を視覚的に整理して提示。」

再雇用された方も病気で休めるような制度を設けていますか?

記述例:「再雇用社員にも正社員と同様の病気休職制度を設け本人が安心して治療と仕事を両立できる環境を整えている。」

60代以降の働き方やキャリアを支えるセミナーを実施していますか?

記述例:「60歳以上の社員を対象にした健康セミナーや職場での役割意識向上を目的としたキャリア継続支援研修を年1回実施。」

運動や食事を見直す健康セミナーを年齢に合わせて提供していますか?

記述例:「高年齢従業員向けに転倒予防・フレイル予防をテーマにした運動講座と食事改善セミナーを企画・実施。」

体力測定や転倒リスクチェックを定期的に行い体の変化を把握していますか?

記述例:「体力測定(握力・歩行速度等)や転倒リスクチェックを年1回実施し個別のフィードバックを行っている。」

現時点で対象者がいない場合はこちらを選びます。

対象者がいるのに何もしていない場合は評価項目として不適合となります。

(4)企業事例

実は、2026年度から追加予定の評価項目にすでに真剣に向き合っている企業があるんです。

今回は、そんな“先行実践”で注目されている2社をご紹介します!

「高年齢従業員の健康や体力に応じた配慮」は、2026年から健康経営優良法人の認定項目に新たに加わる予定ですが、次にご紹介する2社はすでに制度化・運用しており実際の評価につながっています。これからの認定要件に備え、先手を打つモデルとして非常に参考になる事例です。

認定要件が社内制度や社風として馴染んでいる証でもあります。

先手を打って制度化・見える化できる企業は、2026年以降の“本命候補”となる可能性が非常に高いのです。

【株式会社潮技術コンサルタント】

(奈良県/技術サービス業/46名)

対話と作業内容の見直しを通じ、年齢に応じた業務設計と技能継承の両立を図っている

(取り組み内容)

従業員の高年齢化が進む中、技能伝承・スキル継承の重要性を経営課題として認識。単に雇用を継続するのではなく、高年齢社員の経験を活かしながら無理なく働き続けられる環境整備に取り組んでいます。

◎定年前の早期対話制度を導入し60歳を迎える3年前から面談を実施。定年後の働き方・役割・本人の意向を丁寧に確認しキャリア継続の道筋を共に考える仕組みを構築。

◎現場作業の見直しやタブレットの導入によって力仕事の負担を軽減。工程の「見える化」により誰もが無理なく対応できる業務設計を進めています。

◎日常的な上長の巡回や個別面談を通じた健康状態の把握も実施。社員一人ひとりの体調に応じた職務配置の調整や業務内容の配慮が行われています。

これらの取り組みは、「高年齢者が“無理なく・やりがいをもって働ける職場づくり”」として高く評価されており、先を見据えた人材活用と健康支援の好事例といえます。

【株式会社オハラ】

(石川県/食品製造業/80名)

短時間勤務や作業負担の見直しなど、加齢に伴う身体的変化に配慮した働き方支援を進めている

(取り組み内容)

年齢を問わず活躍できる職場づくりを掲げ、高年齢従業員の健康と働きやすさに配慮した取り組みを積極的に進めています。

特に「社内の人に頼る仕事の見直し」と「作業の標準化」を通じて高年齢者でも無理なくパフォーマンスを発揮できる体制を構築しています。

◎高年齢社員の身体的な負担を軽減するために工程の見直しや作業手順のマニュアル化を推進。個人の勘や経験に依存しない“標準作業”を整備することで年齢を問わず誰もが同じ水準で業務を行える環境を整えています。

◎本人との対話を重視した配置転換や作業調整を実施。負担の少ない業務へのシフトや、通院・健康面への配慮を行い、安心して働き続けられる体制づくりを推進。

◎作業の自動化や補助具の導入による体力負担の軽減にも注力。働き続ける意欲のある高年齢社員に対し、“続けやすい職場”を現場と一体となって整備しています。

これらの施策は、単なる「高年齢者の雇用継続」ではなく、実質的な職場定着と技能活用に繋がる取り組みとして評価されており、新たな認定要件への先行対応事例といえます。

(5)よくある“もったいない記載”と改善例

ここまで紹介した企業のように高年齢従業員への配慮や支援は特別な制度でなくとも評価につながります。

大切なのは、“すでに実施していること”を的確に申請書へ落とし込むこと。実際に取り組んでいる内容でも書き方次第で評価されないことがあります。

時差出勤制度

❌「全社員が利用可」

⭕️「高年齢従業員の体力負担軽減として、時差出勤制度を活用可能」

キャリア面談

❌「年に1回の面談を実施」

⭕️「60歳以上の社員を対象にキャリア継続・健康状態に関する面談を実施」

通勤距離配慮

❌「通勤負担を考慮」

⭕️「高年齢従業員の通勤負担軽減を目的とし、自宅に近い拠点への配置を検討」

(6)今すぐできる「社内見直しチェックリスト」

最後に、「何から始めればいいのか分からない…」という方は今までの振り返りとしてまずこのチェック項目からスタートしましょう!

| ✔ チェック項目 | 内容のポイント |

|---|---|

| 申請書には「対象が60歳以上であること」を明記することが重要です。 | |

| 面談・巡回・体力測定など、継続的な聞き取りがあると◎ | |

| 休職・勤務日数調整・健康配慮の制度が含まれているか確認 | |

| 運動・食事・健康教育などが、開催記録や報告書に残っていると安心 | |

| 利用事例や実績があると、説得力のある申請につながります |

「60歳を過ぎても、まだまだ現場で活躍したい!」そんなベテラン社員の想いに応えるのがこれからの企業の姿勢です。特別なことをしなくても「すでにある制度をどう活かすか」が評価のカギ。申請のためだけじゃなく未来の働き方づくりの一歩としてぜひ取り組んでみてください!

3. まとめ

◎ 対話を重ねることで、働き続ける安心感が生まれる

▶︎ 「これからの働き方」を一緒に考える面談を

◎ 身体的な負担を見直すだけで、長く続けられる職場に

▶︎ 作業工程の見直し・ICT導入も“配慮”の一環

◎ 「通いやすさ」が働きやすさに直結する

▶︎ 自宅に近い配属や時差出勤で、通勤負担を軽減

◎ 定年後も、制度が使えることが安心感に

▶︎ 「再雇用でも休職制度がある」と書かれていますか?

◎ 健康支援のセミナーは「見える化」がカギ

▶︎ 開催記録や案内資料が“証拠”になります

【2026 健康経営優良法人】管理職または従業員に対する教育機会の設定

【2026 健康経営優良法人】管理職または従業員に対する教育機会の設定  まとめ【2026 健康経営優良法人】健康経営の実践に向けた土台作り

まとめ【2026 健康経営優良法人】健康経営の実践に向けた土台作り

この記事の監修 長谷 有希央

◎安眠インストラクター

◎睡眠&寝具インストラクター

◎健康経営アドバイザー

◎中小企業診断士 の資格を持つ「眠りと健康経営の専門家」です。